„Hoffnung ist nichts, was wir im Alleingang können. Wir brauchen Menschen oder Ankerpunkte, die uns Hoffnung geben.“

Das Licht im Dunkel

Ottobrunn 1943: Eine laue Spätsommernacht. Auf dem Rücken seines muskulösen Körpers trägt Ferdinand einen großen Rucksack, voll mit Kleidern. Kurz vor dem Gartentürchen bleibt er stehen und fängt an zu pfeifen – das Lieblingslied von ihm und seiner Ehefrau Annemarie: „Es wollt ein Jägerlein jagen“. Das Pfeifen klingt bis zu den Fensterscheiben der Kinderzimmer. Seine zwei Mädchen blicken hinaus in die Dunkelheit. Sie wissen, dass er es ist. Kaum tritt er zur Haustüre ein, umarmen ihn seine Liebsten voller Freude. Doch es ist nur ein kurzer Augenblick des Wiedersehens. Der Krieg ruft. Allerdings zieht Ferdinand nicht allein los. Seine Hoffnung begleitet ihn.

Die Hoffnung

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein Satz, den jeder von uns kennt. Was Hoffnung ausmacht, was sie definiert, vermag dieser allbekannte Satz jedoch nicht auszudrücken. Hoffnung ist ein menschliches Phänomen, das Forscher in verschiedenen Gebieten untersuchen: in der Theologie, in der Philosophie und in der Psychologie. Hoffnung zu definieren, gestaltet sich allerdings etwas schwierig, da sie in den verschiedensten Situationen auftritt: Wenn wir an einer schweren Krankheit leiden, hoffen wir gesund zu werden. Steht uns eine Präsentation vor, auf die wir nicht gut vorbereitet sind, hoffen wir sie einigermaßen gut zu meistern. Sind wir eingesperrt, hoffen wir schnellstmöglich wieder freizukommen. „Der beste Nährstoff für Hoffnung sind Situationen, in denen Hindernisse und Schwierigkeiten entstehen, in denen eine Unsicherheit vorhanden ist“, erklärt Hoffnungsforscher Andreas Krafft. Psychologe Matthias Dauenhauer fügt hinzu, dass Hoffnung meist in einer unangenehmen Situation entsteht, die negative Konsequenzen nach sich zieht oder nur schwer zu ertragen ist.

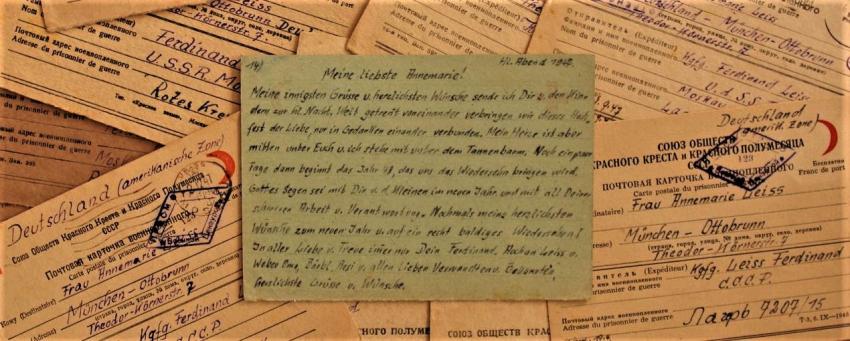

Wie in der Situation von Ferdinand. Er kämpfte mit seiner Einheit an der russischen Front, als sie besiegt und gefangen genommen wurden. Seitdem befindet Ferdinand sich in russischer Kriegsgefangenschaft im nördlichen Ural, in einem Schweigelager. Briefe sind hier nicht erlaubt. Vergeblich wartet Annemarie auf ein Lebenszeichen ihres Mannes. Sie und die beiden Mädchen Birgitta und Irmgard haben Angst. Jeden einzelnen Tag hoffen sie darauf, dass er noch lebt. Zwei Jahre vergehen, bis es soweit ist. Am 11. April 1946 erhält Annemarie den ersten Brief. Ferdinand ist nun in einem anderen Lager untergebracht, in einem Lager, in dem das Schreiben von Briefen gestattet ist:

Meine liebe Annemarie, mein erster Gruß nach langer Zeit gilt dir und den Kinderlein lieb. Ich hoffe, dass es dir und den Kleinen gut geht, wie es auch bei mir der Fall ist. Hoffentlich habt ihr die schwere Zeit gut überstanden und ist auch so alles in Ordnung. Schreibe mir bitte sofort, meine ganze Sorge gilt ja dir und den Kinderlein. Immer in Treuen, Dein Ferdinand

In jedem weiteren Brief an Annemarie und seine Kinder, sorgt sich Ferdinand stets um ihre Gesundheit. Während er Nadeln und Blätter isst, um nicht an Skorbut zu erkranken, bittet er seine Familie, viel Gemüse und Kartoffeln anzubauen, damit sie genug zu essen haben und nicht hungern müssen. „Wenn es um das Leben anderer Menschen geht, das einem wichtig ist, ist die Hoffnung besonders ausgeprägt. Allerdings erfordert Hoffnung sehr viel Durchhaltevermögen“, so Andreas Krafft. Wir brauchen positive Signale, die uns zeigen, dass da jemand ist. Jemand, der uns unterstützt, jemand, der uns Hoffnung schenkt – jemand wie Annemarie. Sie schickt Ferdinand ein Signal. Ihre Briefe sind ein Lebenszeichen, ein Zeichen, das Ferdinand beruhigt und wissen lässt, dass es seiner Familie gut geht. Dieses Zeichen von den Liebsten aus der Heimat ist die größte Freude für ihn.

„So wie die Familie oder Menschen, die uns nahestehen. Sie sind unser innerer Treiber, unsere Motivation. Sie erwecken unseren Kampfgeist und sorgen dafür, dass wir uns nicht fallen lassen und aufgeben“, erklärt der Hoffnungsforscher. Ferdinand schöpft aus Annemaries Briefen Kraft und Hoffnung, die ihn dazu bringen, eine Beschäftigung in der Schneiderei zu finden. Eine Beschäftigung, die ihn vor der Arbeit im eisigen Schnee bewahrt, vor den Wächtern, die auf jeden, der noch so ein kleines Anzeichen von Erschöpfung zeigt, die Hunde hetzen.

Der Glaube

Krafft erklärt, dass Hoffnung auf der einen Seite ein Gefühl ist und einen emotionalen Charakter hat, so wie die Angst. Gleichzeitig ist sie aber auch eine Haltung. „Die Person muss sich selbst dazu entscheiden, die Dinge hoffnungsvoll zu sehen.“ Und das macht Ferdinand. Mitte 1947 schreibt er Brief neun und zehn:

Das Foto von den Kindern hat mich sehr erfreut und ich sehe daraus, wie groß die Kleinen schon sind und wie alt ich werde. Doch das Herze ist jung geblieben und mein Vertrauen und mein Glauben sind ungebrochen. Gott ist ja selbst die Liebe und wenn unter den Menschen ein wenig mehr Liebe wäre, könnte es so schön sein auf der Welt. Das dem Brief beiliegende Blümchen werde ich in Ehren halten. Ja auch ich hoffe, dass es recht bald ein Wiedersehen geben möchte und ich bete täglich darum. Die Hauptsache ist, dass du und die Kinderlein gesund bleibt und stark im Glauben an unseren Gott. Mir selbst geht es gut, bin gesund und habe meine geregelte Arbeit und gute Verpflegung. Annemarie, ermüde nicht in deiner schweren Arbeit und vertraue auf Gott. Wenn ich erst wieder zu Hause bin, will ich dir alle Last abnehmen und so weit es in meiner Kraft steht, schaffen und arbeiten, um die harten Jahre der Not und des Alleinseins vergessen zu machen. So grüße ich dich heute recht herzlich in aller Liebe, Dein Ferdinand

Der Hoffnungsforscher weiß, dass die Hoffnung bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Neben dem sozialen Umfeld ist sie auch von den individuellen Fähigkeiten eines Menschen abhängig. „Der Glaube ist ein wesentliches Element von Hoffnung. Dabei kann es sich um einen religiösen Glauben handeln oder um den Glauben an eine übergeordnete Kraft, dass etwas möglich ist.“ Religiöse Menschen sind laut Krafft in schwierigen Situationen besser vorbereitet, weil es etwas gibt, auf das sie vertrauen.

Der Wunsch

Vier Jahre sind vergangen, seitdem Ferdinand widerwillig das Schweigelager betreten musste. Vier Jahre und noch immer ist er in Russland gefangen. Sein Heimweh wird von Jahr zu Jahr größer. Täglich betet er und würde alles geben, alles, um seine Familie wiederzusehen. Aber mit jedem Tag wächst auch seine Hoffnung. Die Hoffnung, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht.

„Ein wesentlicher Bestandteil der Hoffnung ist der starke Wunsch danach, dass sich eine Situation zum Besseren verändert. Schwierige Situationen lösen bei uns psychosomatische Reaktionen aus“, so Matthias Dauenhauer. Er erklärt, dass diese den Körper, das Immunsystem und unser Herz-Kreislauf-System belasten. An dieser Stelle kann die Hoffnung regulierend eingreifen. „Sie öffnet uns, gibt uns neue Perspektiven. Wir entspannen innerlich und kommen zur Ruhe“, fügt Krafft hinzu. Laut Dauenhauer ist die Hoffnung zukunftsorientiert, lenkt von der angstmachenden Gegenwart ab und macht diese erträglicher. Er nennt es die „gedankliche Flucht nach vorne“. Ferdinands Blick in die Zukunft, die Gedanken an seine Familie und seine Hoffnung, diese bald wieder in den Armen zu halten, ist eine Flucht – eine Flucht aus seiner Gefangenschaft, allerdings nur eine gedankliche.

Die Unsicherheit

Ein weiteres Jahr vergeht. Ferdinand ist noch immer an dem Ort, an dem er nicht sein möchte. Am 7. März 1948 ist er besorgt. Vier Monate sind vergangen, vier Monate, seitdem er den letzten Brief von Annemarie erhielt. Wie geht es ihr? Sind sie und die Mädchen gesund? Ist ihnen etwas zugestoßen? Fragen, auf die Ferdinand keine Antwort hat. Fragen, die eine Unsicherheit bei ihm entstehen lassen. Hoffnung ist immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Auch wenn Ferdinand nicht weiß, warum er über längere Zeit keine Briefe erhält. „Solange ihn keine negativen Nachrichten erreichen, kann seine Hoffnung immer noch sehr stark vorhanden sein“, so Krafft. „Die Hoffnung, dass es seiner Familie gut geht, kann er trotzdem beibehalten, obwohl er es nicht weiß. Aber genau, weil er es nicht weiß, bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu hoffen oder aufzugeben.“

Das Vertrauen

Gleichzeitig lässt das neue Jahr Ferdinands größte Hoffnung erwachen. Er schreibt den 17. Brief:

Meine liebste Annemarie, Frühlingsanfang ist in einer Woche. Langsam steigt die Sonne und bringt uns Kraft und Wärme. 1948, das Jahr der Heimkehr, das Jahr des Wiedersehens, das Jahr der Erfüllung unserer heißen und sehnsüchtigen Wünsche. Man möchte der Zeit Flügel geben, aber in Geduld muss man noch warten und harren. All meine besten Wünsche sind bei euch. Wie oft habe ich den Sternen am nächtlichen Himmel meine Grüße an dich aufgetragen. So grüße ich dich, meine liebste Annemarie, recht herzlich mitsamt den Kindern und bis zur glücklichen Stunde der Wiedervereinigung. Immer nur dein Ferdinand

Im kommenden Jahr wird Ferdinand 39 Jahre alt. Seine schönsten Jahre mit Annemarie und den Mädchen hat ihm der grausame Krieg genommen. Umso sehnsüchtiger wartet er auf den Tag, den Tag des Wiedersehens, der Tag, der ihn und seine Familie vereint. Am 23. Oktober möchte er daheim sein – ihr 14. Hochzeitstag. Doch leider erfüllt sich dieser Wunsch nicht.

Ein weiteres Element der Hoffnung ist laut Krafft das Bewusstsein, dass auf dem Weg Hindernisse auftreten können. Die Hoffnung hilft, gegen diese Schwierigkeiten anzukämpfen. „Es braucht ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken oder die der anderen, dass man diese Hindernisse in irgendeiner Form bewältigen kann. Wenn es keine Hindernisse geben würde, dann bin ich optimistisch, dann brauche ich keine Hoffnung“, erklärt der Hoffnungsforscher.

„Hoffnung ist eben nicht Optimismus. Sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal, wie es ausgeht.“

So wie Viktor Frankl, österreichischer Psychiater, KZ-Überlebender und Begründer der Logotherapie einst sagte: „Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie!“ Ferdinand hat ein Warum. Ein Warum, das ihn fünf Jahre am Leben gehalten hat. Egal, wie sehr er in der eisigen Kälte frieren musste, egal, wie sehr er hungerte und egal, wie viel Kraft ihn seine doppelseitige Lungenentzündung kostete. Sein Warum hat ihm geholfen, dies zu ertragen. Das Warum ist seine Familie. „Die Hoffnung, der Blick in eine schönere und bessere Zukunft, macht das Leben erträglicher und befähigt Menschen zu außerordentlichem Durchhaltevermögen“, sagt Dauenhauer. Andreas Krafft bezeichnet Hoffnung als Kraft, als eine innere Motivation aus dem Negativen etwas Positives zu machen. „Sie verleiht einem den Willen, etwas zu tun, wo man sonst verzweifelt wäre. Je stärker der Wunsch, je stärker der Glaube und je stärker das Vertrauen – desto größer ist die Hoffnung“, so Krafft. Dauenhauer bedenkt , dass man sich jedoch immer darüber bewusst sein muss, durch Hoffnung nichts erzwingen zu können. „Was geschehen wird, liegt nicht allein am Faktor der Hoffnung.“

Die Enttäuschung

Das Jahr 1948 neigt sich dem Ende zu. Ferdinands größter Wunsch, seine größte Hoffnung zerbricht. Das heiß ersehnte Jahr der Heimkehr verwandelt sich in eine große Enttäuschung. Ferdinand schreibt den 28. Brief:

Meine liebste Annemarie, nachträglich wünsche ich dir, den Kinderlein und all unseren Familienangehörigen eine gesegnete Weihnacht und zugleich ein glückliches neues Jahr. So fest hatte ich an ein Wiedersehen auf Weihnachten geglaubt – aber leider ist es um nichts geworden – das Jahr 48, das Jahr der Heimkehr, hat uns nicht heimgebracht. Mein Glaube an die Menschen ist zusammengebrochen, wann wird es ein Wiedersehen geben? Es ist alles so leer in mir, doch der Herrgott wird uns nicht verlassen. So grüße ich dich nochmal recht herzlichst mit all meinen besten Wünschen und bleibe in all meiner Liebe immer dein Ferdinand

Was, wenn unsere Hoffnung über mehrere Jahre aufs Neue enttäuscht wird? Hier ist die Frage, worauf wir hoffen. „Hoffen wir auf etwas Punktuelles oder auf etwas Grundsätzliches? Je kleiner die Hoffnung, bezogen auf eine konkrete Situation, umso kleiner ist die Enttäuschung“, erklärt der Hoffnungsforscher. Und was, wenn die Hoffnung nie in Erfüllung geht? „Das führt zu Resignation oder einer Depression. Wenn die Hoffnung stirbt, gibt man in extremen Situationen sein Leben auf, beispielsweise bei einer schweren Diagnose, im Krieg oder in der Gefangenschaft“, so Dauenhauer. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen: Man muss der Realität ins Auge blicken, ob man will oder nicht, und sich mit ihr abfinden – oder auf ein Wunder hoffen.

Dezember 1949: Ein kühler Dezembervormittag. Annemarie und die zwei Mädchen machen sich auf den Weg zum Hauptbahnhof München. Ein eintreffender Zug kommt mit quietschenden Bremsen zum Stehen. Eine Schar gleichaussehender Soldaten strömt ihnen entgegen: Stoppelhaare, dunkelblau wattierte Jacken, die an abgemagerten Körpern herunterhängen sowie militärfarbige Hosen. Jeden einzelnen begutachtet Annemarie mit ihrem scharfen Blick. Plötzlich stürmt sie los. Sie stürzt sich voller Aufregung auf einen der abgemagerten Männer. Sie umarmt ihn, würde ihn am liebsten nie mehr loslassen. Ferdinands ständige Begleiterin, die Hoffnung, hat ihn nach Hause gebracht.