„Man hat eine Basis, man hat eine gewisse Sicherheit, man hat einen gewissen Umsatz, der mit der Unternehmensübernahme einhergeht.“

Der alternative Weg in die Selbstständigkeit

Zahlreiche Unternehmen in Deutschland sind seit Jahrzehnten fest in ihrer Region verwurzelt. Sie sorgen für wirtschaftliche Stabilität und schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze. Mit dem Ruhestand der Eigentümer*innen stellt sich eine zentrale Frage: Wer führt die Unternehmen weiter?

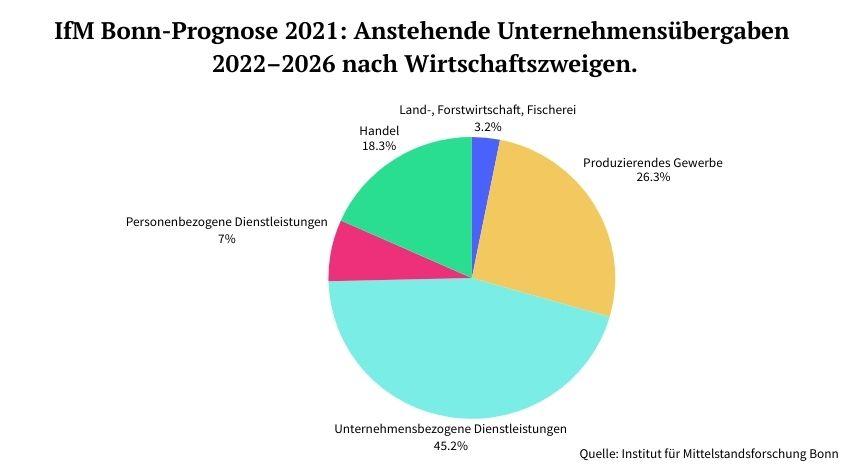

Die Unternehmensübernahme zählt neben der Neugründung und der Beteiligung (der Erwerb von Anteilen an einem Unternehmen) zu den Formen der Existenzgründung. Dabei übernehmen Nachfolger*innen die Leitung und das Eigentum eines bereits bestehenden Unternehmens. Die Übernahme kann innerhalb der Familie, durch Mitarbeitende oder durch externe Personen erfolgen. Häufig betrifft das Betriebe im Handwerk, im Handel oder im Dienstleistungssektor.

Wer den Weg in die Selbstständigkeit gehen möchte, muss sich mit dem Thema Existenzgründung auseinandersetzen. Sie bezeichnet den Vorgang, bei dem eine Person eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit aufnimmt. Laut einer Vorabauswertung des KfW-Gründungsmonitors gab es im Jahr 2024 rund 585 Tausend Existenzgründungen in Deutschland. Davon waren etwa 83 Prozent Neugründungen und sieben Prozent Beteiligungen. Nur zehn Prozent entschieden sich für die Übernahme eines bestehenden Unternehmens. Dabei steht Deutschland vor einer entscheidenden Herausforderung: In den kommenden Jahren benötigen viele Betriebe eine Nachfolge.

Gründung ist überall – Nachfolge kaum sichtbar

Unternehmensgründungen stehen in Medien und Bildungsangeboten im Fokus. Fernsehsendungen wie „Die Höhle der Löwen“ oder prominente Vorbilder wie Steve Jobs oder Mark Zuckerberg machen besonders die Idee eines Start-ups attraktiv. Dagegen bleibt die Unternehmensnachfolge für junge Menschen oft unsichtbar. Warum ist das so?

Nadine Schlömer-Laufen, Projektleiterin am Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn, vermutet, dass junge Menschen nicht zur primären Zielgruppe der Nachfolge zählen – es sei denn, sie stammen aus der Eigentümerfamilie. Häufig gebe es bestimmte Anforderungen an die potenziellen Nachfolger*innen. Neben Berufserfahrung in der jeweiligen Branche seien oft auch Führungserfahrung oder betriebswirtschaftliches Know-how notwendig.

Alexander Ummenhofer, Nachfolgemoderator bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart, sieht das Problem in der Kommunikation. Viele wüssten nicht, wo sie Informationen und Unterstützung finden können. Ummenhofer betont daher die Bedeutung gezielter Aufklärung: „Es ist wichtig, bereits an Hochschulen, Universitäten und Berufsschulen über Unternehmensnachfolge zu sprechen und verständlich zu vermitteln: ,Was bedeutet Existenzgründung? Was bedeutet Nachfolge? Wer hilft mir?'“

Mit Erfahrung starten, statt bei null

Maximilian Wiesner übernahm 2014 mit 27 Jahren eine Schreinerei, die bereits seit 1823 besteht. Besonders hilfreich war für ihn die anfängliche Begleitung durch den Vorbesitzer. Wiesner erzählt über den Schreinermeister: „Das war jemand, der vom Handwerk richtig Ahnung hatte. Davon konnte ich profitieren.“

Übernommene Strukturen müssen nicht veraltet oder festgefahren sein. Cristi Kieltsch, Gründungsberater der IHK Region Stuttgart, sieht in ihnen eine Grundlage für Weiterentwicklung. „Man sucht sich das Unternehmen aus und hat seine eigenen Ideen und Vorstellungen. Diese dann einzubringen, ist vielleicht genau das, was es zukunftsfähig macht.“

Auch Wiesner hat dem Betrieb nach der Übernahme eine neue Richtung gegeben. Er hat die Schreinerei umbenannt und mit kleinen Aufträgen begonnen. Durch Werbung, neue Mitarbeitende und eigene Ausbildungsplätze, ist die Schreinerei schnell gewachsen. Wiesner übernahm 2014 einen Mitarbeiter, im Jahr 2022 beschäftigte er elf Angestellte. In vielen Fällen übernimmt die neue Führungskraft ein bestehendes Team. Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe, verfügen über langjährige Erfahrung und können ihr Wissen weitergeben.

Neugründer*innen brauchen Zeit, um einen stabilen Kundenstamm aufzubauen. Bei einer Nachfolge wird dieser übernommen. Kieltsch nennt das Beispiel eines Unternehmens, das schon 25 Jahre existiert: „Man hat eine Basis, man hat eine gewisse Sicherheit, man hat einen gewissen Umsatz, der mit der Unternehmensübernahme einhergeht.“ Bei der Neugründung müsse man sich den Platz am Markt erst einmal erkämpfen. Das bestätigen auch aktuelle Zahlen vom IfM Bonn. Nach einem Jahr seien noch 74 Prozent der neu gegründeten Unternehmen am Markt aktiv, nach fünf Jahren nur noch gut 38 Prozent.

Wenn Strukturen zur Hürde werden

Doch der Weg in die Selbstständigkeit über eine Unternehmensübernahme ist nicht frei von Herausforderungen. Eine davon sieht Schlömer-Laufen vom IfM Bonn in der Finanzierung: „Übernehmende müssen einen Kaufpreis aufbringen. Dafür bedarf es Ersparnisse, die man in der Regel als junger Mensch noch nicht hat, beziehungsweise Kredite, die man auch nicht so leicht von den Banken erhält“, erklärt sie.

Bei einer Neugründung hat man die Möglichkeit, ein Unternehmen ganz nach den eigenen Vorstellungen aufzubauen. Bei einer Übernahme ist das nicht immer möglich. Ummenhofer von der IHK Region Stuttgart erklärt: „Wenn man als neue und unerfahrene Person massive Veränderungen im Unternehmen vornimmt, kann es passieren, dass das Personal morgen weg ist.“ Besonders bei kleinen Betrieben sei das kritisch. Wenn nur wenige Mitarbeitende beschäftigt seien, könne bereits die Kündigung einer Person rund 40 Prozent des Umsatzes kosten. Auch Kund*innen reagieren nicht immer offen auf Veränderungen. Neue Programme oder Prozesse können mitunter auf Ablehnung stoßen.

Wiesner sieht die Infrastruktur seiner übernommenen Schreinerei als besonders herausfordernd. Das Gebäude ist ursprünglich ein Bauernhof aus dem Jahr 1820. Der verwinkelte Aufbau sei für viele Arbeitsschritte ungeeignet. Ein Hindernis, um mit modernen Betrieben mithalten zu können.

Eine weitere Schwierigkeit kann die emotionale Bindung der Vorbesitzer*innen an das Unternehmen sein. Wiesner erinnert sich: „Die Vorbesitzer hatten erst mal ein skeptisches Auge auf mich und haben immer versucht, mich ein wenig umzulenken. Das ist der Nachteil, wenn man in festgefahrene Strukturen reinkommt.“

Nachfolge gesucht: Die Folgen des demografischen Wandels

In Deutschland besteht derzeit eine Nachfolgelücke. Laut dem Nachfolge-Monitoring Mittelstand lag das Durchschnittsalter der Selbstständigen im Jahr 2024 bei über 54 Jahren – ein neuer Höchststand. Immer mehr Eigentümer*innen müssen altersbedingt in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig fehlt es an Menschen, die die Unternehmen weiterzuführen.

Eine Auswertung der KfW-Gründungsmonitore zeigt: Zwischen 2017 und 2020 gab es insgesamt rund 242 Tausend Unternehmensübernahmen – von 2021 bis 2024 sank die Zahl auf 198 Tausend Übernahmen. Dieses Missverhältnis führt zu wachsenden Lücken in den Führungsetagen mittelständischer Betriebe.

Schlömer-Laufen weist auf das Potenzial im Handwerk hin. Viele Gewerke fänden trotz guter Zukunftsaussichten keine Nachfolge. Möglicherweise wäre dieser Bereich vielversprechend.

Zwei Wege, ein Ziel

Sowohl die Neugründung als auch die Unternehmensübernahme sind bedeutend für eine funktionierende Wirtschaft. „Die Nachfolge lebt von Neugründungen. Es ist wichtig, dass am Markt neue Ideen entstehen. Bestandsunternehmen leben von den Energien und den Risiken, die eingegangen werden“, so Kieltsch von der IHK Region Stuttgart. Wer zwischen Gründung und Übernahme abwägt, sollte laut ihm eine kleine Marktanalyse durchführen:

Schritt 1: Prüfen, wie viele Unternehmen es mit derselben Idee bereits in der Region gibt.

Schritt 2: Wenn es am Markt bereits einige Betriebe gibt, lohnt es sich, über eine Übernahme nachzudenken.

Beide Modelle haben Vor- und Nachteile. Diese gilt es vor den eigenen Wünschen und Fähigkeiten abzuwägen und den für sich besten Weg auszuwählen. Wer den Schritt in die Selbstständigkeit plant, sollte sich gut informieren und frühzeitig den Austausch suchen. Kieltsch betont, dass es zahlreiche Anlaufstellen gebe, die beim Thema Nachfolge beraten und unterstützen. Der Austausch mit Gleichgesinnten und ehemaligen Selbstständigen könne helfen.

Anlaufstellen für die Orientierung:

Nachfolgebörse „nexxt-change“

Die bundesweite Plattform bringt übergabewillige Selbständige mit potenziellen Nachfolger*innen zusammen.

Industrie- und Handelskammern (IHKs)

Die regionalen IHKs bieten persönliche Beratung, Nachfolgesprechtage und Infoveranstaltungen speziell für Nachfolge- und Existenzgründungsinteressierte.

Handwerkskammern (HWKs)

Auch die HWKs unterstützen bei Übergaben im Handwerk. Inklusive Betriebsbörse und Nachfolge-Coaching.

EXIST – ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

Es unterstützt Hochschulabsolvent*innen, Wissenschaftler*innen sowie Studierende bei der Vorbereitung ihrer technologieorientierten und wissensbasierten Existenzgründungen.