„Aushandlung von Identität betrifft alle, aber unter ungleichen Bedingungen, denn sie ist intersektional.”

Identität im Wandel – Zwischen Herkunft und Heimat

Sie ist neun, vielleicht zehn. Die Fliesen dampfen noch, das Handtuch sitzt wie ein Turban auf dem Kopf. Helin steht vor dem Spiegel und betrachtet sich. Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal anders. Die Haut, die dunklen Haare auf den Armen. Der Blick wandert über das Gesicht, Nase, Augenbrauen und Kinn. „Warum sehe ich so anders aus?“, fragte sie sich. Es ist kein Schock. Kein verletzender Satz von außen. Nur ein stiller Moment, der sich festsetzt und nie ganz verschwindet.

„Ich bin sehr deutsch groß geworden“, sagt Helin heute. Die Stimme ist ruhig, klar. Sie trägt nichts Bitteres, eher eine späte Erkenntnis. Ihre Kindheit beschreibt sie als unbeschwert, über Herkunft wurde kaum nachgedacht. Ballettunterricht und Geigenstunden, das war ihr Fokus. Zuhause eine offene Familie, die Mutter sprach Türkisch, der Vater Deutsch. Helin antwortete meist auf Deutsch. „Türkisch war nie meine Sprache, zumindest nicht emotional“, erzählt sie. Wenn Helin über sich spricht, erwähnt sie zwar ihre kurdischen Wurzeln, rückt sie aber nicht in den Vordergrund. Die Stimme ist klar, fast trotzig, wenn sie sagt: „Ich bin Deutsche. Das ist meine Heimat.“ Dennoch, wenn sie von der Geschichte der Eltern erzählt, wird klar, wie tief diese Wurzeln reichen. Beide Eltern stammen aus Dersim, sie sind Kurd*innen. Eine Herkunft, die in der Türkei oft mit Schweigen, Misstrauen und dem Gefühl verbunden war, nicht dazuzugehören. „Ich weiß, dass ich nicht kämpfen muss, weil sie dafür gekämpft haben, dass ich und meine Geschwister ein besseres Leben haben.“

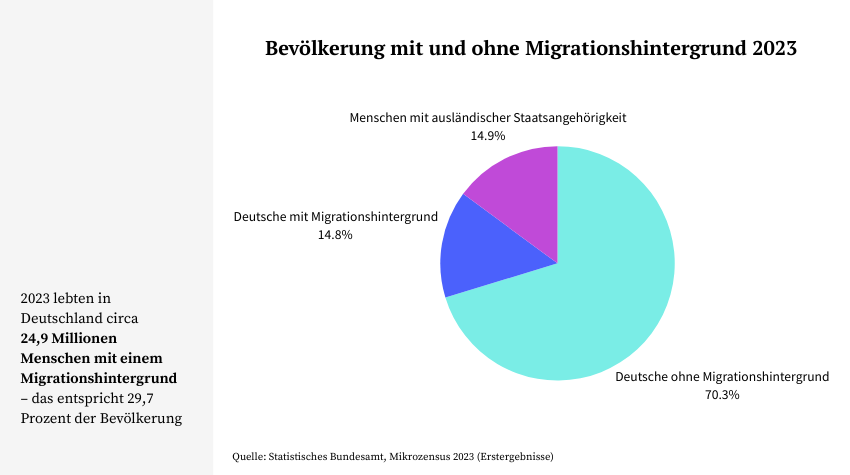

Als Person mit Migrationshintergrund gilt, wer selbst oder wessen Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Maßgeblich ist, ob die deutsche Staatsangehörigkeit bereits bei der Geburt vorlag, unabhängig von einer späteren Einbürgerung.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Der erste Bruch

Die Frage nach der eigenen Zugehörigkeit kam nicht laut. Sie kam in Nuancen, Blicken, Sätzen und unausgesprochenen Differenzen. Das erste Innehalten kam in der Grundschule, ignorierte Einladungen zum Kindergeburtstag. Sie hatte Kinder aus der Klasse eingeladen, auch welche mit türkischem Hintergrund. „Deren Eltern wollten nicht, dass sie kommen, da ihnen meine Herkunft nicht passte.“ Ein Erlebnis, das sich eingebrannt hat. Dabei hatte Helin den Eindruck, nie wirklich ausgeschlossen worden zu sein, jedenfalls nicht von deutschsozialisierten Menschen, im Gegenteil: „Ich habe mich lange in einer deutschen Bubble bewegt. Ich wurde eher von Menschen mit einem ähnlichen Hintergrund ausgegrenzt.“

Zugehörigkeit beginnt auf Augenhöhe

In der Realschule beginnt das Spiel der Zugehörigkeiten. Anfangs hatte Helin nur deutschsozialisierte Freundschaften, bis das Gefühl kam, dass dies nicht die eigene Realität war. „Ich habe angefangen, meine deutsche Seite abzustoßen. Ich wollte dazugehören zu den anderen mit Migrationshintergrund. Das Feuer spüren, den Struggle, den unsere Eltern hatten. Das können halt nur die Migras checken.“ Helin geriet in Kreise, die stark polarisierten. „Ich hatte plötzlich voll was gegen Deutsche, aber irgendwann habe ich gemerkt, zu denen passe ich auch nicht.“ Ihr wird klar: Identität entsteht nicht in einem einzigen Moment. Es ist ein Prozess oft voller Brüche, Fragen und langsamen Antworten.

Johanna Bastian, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, spricht in ihrer Forschung von translokalen Zugehörigkeiten. Identität, so sagt sie, sei kein statischer Zustand, sondern fluide. „Je nachdem, wo ich bin, bin ich ein bisschen jemand anderes, weil andere Merkmale wichtiger werden“, erklärt sie. Konflikte entstünden oft nicht aus einer Person selbst heraus, sondern durch gesellschaftliche Zuschreibungen. „Menschen werden aufgefordert, sich zu positionieren, dabei empfinden sie sich selbst oft vielschichtiger.“ Es geht also nicht nur darum, wie man sich tatsächlich fühlt, sondern auch darum, wo man sich zugehörig fühlen darf, beeinflusst durch gesellschaftliche Machtstrukturen.

Translokalität beschreibt die gleichzeitige Verbundenheit von Menschen mit mehreren Orten, die durch Migration, familiäre Netzwerke oder ökonomische Aktivitäten entstehen. Sie geht über physische Mobilität hinaus und umfasst dauerhafte soziale, kulturelle und emotionale Verflechtungen zwischen verschiedenen geografischen Orten.

Quelle: Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften

Drei Wochen in der kurdischen Heimat der Eltern. Die Sonne hart, die Luft trocken, die Menschen? Herzlich, laut und lebendig. Die kulturellen Wurzeln waren lange mehr Information als Gefühl. „Da hatten alle die Nase und Augen wie ich. Die gleichen Haare wie ich. Die Mentalität, ähnlich. Es hat einfach Sinn gemacht, warum ich so bin, wie ich bin“, erklärt Helin tiefgründig. Es war kein Moment der Heimkehr, sondern ein Moment der Erkenntnis und des sich selbst neu Kennenlernens.

Zugehörigkeit ist für Helin ein Gefühl der Wertschätzung und das Gefühl, mit anderen auf Augenhöhe zu sein. Das hat sie jetzt auch gefunden in multikulturellen Kreisen. „Ich kann mit allen connecten, weil ich in beiden Welten bin. Und das fühlt sich einfach richtig gut an.“ Auch das findet sich in Bastians Forschung wieder. „Es gibt viele Wege, wie Menschen Identität aushandeln und aus verschiedenen Wertesystemen schöpfen. Das ist oft emotional anstrengend, aber auch wahnsinnig kreativ. Eine wertvolle soziokulturelle Ressource mit großem Potential für die persönlichen Fähigkeiten“, erläutert sie.

Auch interessant

Mehr als zwei Kulturen

Zurück in Deutschland formt sich ein neues Selbstverständnis. Kein Dazwischen, kein Kampf um Eindeutigkeit. Auch Helins die Körperwahrnehmung verändert sich. „Als ich aufgehört habe, mir einzureden, wie man als deutsche Person aussehen muss, habe ich meinen Selbstwert in mir erkannt.“ Identität definiert sie nicht über kulturelle Kategorien, sondern sieht sie als Konstruktion, die aktiv mitgestaltet wird. Nicht Herkunft, sondern Haltung sei entscheidend. „Ich möchte gar nicht durch die Welt gehen und sagen: Ich gehöre nicht dazu. Denn wenn ich das sage, identifiziere ich mich so stark damit, dass ich es selbst glaube. Ich bin Deutsche mit Migrationshintergrund und das muss ich nicht rechtfertigen“, sagt Helin stolz und sicher.

Was daraus wächst, ist ein Bewusstsein, das sich nicht zwischen zwei Kulturen zerreibt, sondern über sie hinausdenkt. „Ich bin stolz darauf, dass ich mit beiden Beinen im Leben stehe. Was mich ausmacht und wer ich bin. Das hat nichts mit Herkunft zu tun.“ Identität ist kein Etikett. Keine Box. Keine Schublade. Es ist ein Raum, den man selbst gestaltet – mit allen Brüchen, Prägungen und der Freiheit, sich nicht entscheiden zu müssen.

Der Mythos vom Identitätskonflikt

Bastian spricht nicht nur analytisch, sondern mit Nachdruck: Was in öffentlichen Debatten oft als Identitätskonflikt beschrieben wird, hält sie für eine irreführende Vereinfachung. Der Begriff lenkt den Blick nach innen, auf das vermeintlich zerrissene Individuum. Dabei entsteht der Effekt durch gesellschaftliche Fremdzuschreibungen: Aufforderungen, sich zu erklären, einzuordnen, zu rechtfertigen. Gerade migrantisierte Menschen erleben, dass ihnen Zugehörigkeit abgesprochen wird wie etwa, nicht ausreichend deutsch zu sein. „Menschen anzusehen, zu glauben, woher sie kommen, und sie dann auffordern, sich zu rechtfertigen. Das ist nicht neutral, das ist eine Form gesellschaftlicher Gewalt“, sagt Bastian. Diese Erfahrungen wurzeln in sogenannten gesellschaftlichen Machtverhältnissen, die bestimmte Merkmale wie Herkunft, Sprache oder Aussehen problematisieren. Es geht nicht um persönliche Empfindlichkeiten, sondern um strukturelle Ungleichheiten. Sie betont auch, dass solche Aushandlungsprozesse nicht nur Menschen mit Migrationsgeschichte betreffen. Alle Menschen müssen sich zu Gruppen zuordnen oder ihre Zugehörigkeit begründen. Der Unterschied liegt darin, dass migrantisierte oder rassifizierte Personen dabei mehr Hürden erleben, weil ihre Zugehörigkeit häufiger infrage gestellt wird. „Aushandlung von Identität betrifft alle, aber unter ungleichen Bedingungen, denn sie ist intersektional.”

Was Helin heute sagt: „Ich habe lange gedacht, ich müsste mich entscheiden. Heute weiß ich, ich bin nicht entweder oder. Ich bin beides und noch mehr! Ich habe verstanden, dass wenn ich meine Identität von meiner Herkunft abhängig mache, ich als Mensch überhaupt nicht wachsen kann. Ich muss mich nicht erklären. Ich bin einfach Helin.“

Hinweis: Die Redakteurin steht in freundschaftlicher Beziehung zur Protagonistin.