„Die Tradition ist das Reservoir, aus denen wir Antworten beziehen für die modernen Fragen.“

Verbunden durch Tradition

Die zahlreichen Stimmen der anwesenden Jüd*innen erheben sich gemeinsam zum Gebet. Manche sind geübt, andere wackeln ein bisschen, wenn sie einen langen Ton halten müssen. Jegliche Klangfarben von einem tiefen Bariton hin zu einer hellen, fröhlichen Stimme sind dabei. Und doch finden sie zueinander. Um ihren gemeinsamen Gott zu loben, um im Gebet Ruhe zu finden. Eine der zahlreichen Stimmen ist die von Ulrike Offenberg: liberale Rabbinerin und geistliche Leiterin von zwei Gemeinden in Deutschland. Eingehüllt in ein viereckiges Stück Leinen mit blauen Streifen, steht sie an der Stirnseite des kleinen Raums. Der Tallit ist für Ulrike Offenberg ein Symbol der Zugehörigkeit zu anderen Jüd*innen. Ein Symbol, das Geborgenheit vermittelt. Mit Hilfe zwei weiterer Gemeindemitglieder nimmt die Rabbinerin die übergroße Schriftrolle, die in ein schwarzes Tuch gehüllt ist, aus dem Schrein und trägt sie behutsam durch den Raum. Obwohl die Rabbinerin das heiligste Symbol des Judentums auf ihren Schultern trägt, steht sie nicht im Mittelpunkt der Szenerie. Hier ist es jede*r einzelne*r der anwesenden Jüd*innen: Während die einen der Thora auf ihrem Weg durch die Ansammlung von rund 60 Menschen folgen, singen die anderen, berühren ehrfürchtig die Thora, wenn sie vorbeigetragen wird. Ein Gemeinschaftsgefühl schwebt über der Situation: Die Jüd*innen nutzen den Gottesdienst, um sich mit den Generationen vor und nach ihnen verbunden zu fühlen und aus ihren Erfahrungen zu lernen.

Ein Stock über Ulrike Offenberg findet ein Gottesdienst mit der gleichen Struktur, mit denselben Traditionen statt. Und doch gibt es Unterschiede: Während hier unten ein liberaler Gottesdienst gefeiert wird, findet über ihnen ein orthodoxer statt. Dort wird die Thora wortwörtlich ausgelegt, während sie im liberalen Judentum im Kontext seiner Zeit ausgelegt wird. Während hier unten eine weibliche Rabbinerin den Gottesdienst leitet, dürfen Frauen im orthodoxen Gottesdienst keine Rolle Innehaben. Und doch finden beide Gottesdienste unter einem Dach statt. Das, was die beiden Strömungen verbindet ist die Tradition, die gemeinsame Identität. Egal, ob orthodox oder liberal, gläubig oder säkular - die jüdische Identität und die gemeinsamen Traditionen verbinden.

Es gibt verschiedene Wege, wie Jüd*innen ihr jüdisch sein ausleben: In Deutschland sind dabei drei Strömungen besonders präsent:

Orthodox: Nehmen die Thora und die damit verbundenen Gesetzen wortwörtlich und halten diese streng ein.

Liberal: Sehen die Thora und die Gesetze im Kontext ihrer Zeit und versuchen diese mit ihren anderen Werten in Einstimmung zu bringen.

Säkular: Sind nicht religiös, sondern sehen das Judentum als Nationalität mit seinem spezifischen kulturellen Hintergrund. Trotzdem übernehmen sie religiöse Bräuche als Teil ihrer jüdischen Identität.

Weniger als die Hälfte der deutschen Jüd*innen gehört einer Religionsgemeinschaft an: 2020 lebten 225.000 Jüd*innen in Deutschland, wobei 93.600 einer jüdischen Gemeinde angehörten. Laura Cazés ist eine von den Jüd*innen, die säkular lebt, aber viele jüdische Traditionen in ihr Leben übernommen hat. Sie beschreibt, dass das junge jüdische Leben nicht generell von Religion abtrennbar ist. Zwar leben viele junge jüdische Menschen säkular, die Traditionen spielen jedoch auch jenseits der eigenen Religiosität oft eine Rolle.

Laura tritt neben ihrer Tätigkeit bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) als Autorin und Speakerin auf – mit ihrer Arbeit möchte sie jüdische Lebensrealitäten sichtbar machen und setzt sich für jüdische Perspektiven in gesellschaftlichen Diskursräumen ein. In ihrem neuesten Buch „Sicher sind wir nicht geblieben“, lässt sie zwölf jüdische Menschen zu Wort kommen, die über ihre individuelle Sicht auf ihr Leben in Deutschland schreiben. Laura beschreibt, dass die Texte des Buches nicht möglich ohne die Orte wären, an denen jüdisches Leben kultiviert wird:

„Ob in jüdischen Gemeinden, auf Machane, im Aktivismus, in Publikationen, auf Social Media, in der Synagoge, in die ich gehe oder nicht, in den Räumen, in denen ich alles sein kann und auch nicht, in dem Land, in dem ich leben werde oder nicht [...]. Ein sicherer Ort ist der, an dem ich nicht nur eine Rolle zu füllen habe, an dem ich vergessen kann, was die anderen sehen, wenn sie mich anschauen.“

Auch interessant

Kraft aus Traditionen

Ulrike Offenberg ist wieder am Thoraschrein angekommen. Behutsam legt sie die Thora auf ein Lesepult, was ebenfalls mit blauem Samt bezogen ist. Mithilfe der anderen Gemeindemitglieder nimmt sie die silbernen Ornamente und den schwarzen Samt ab, in den die Thora gehüllt ist. Sie rollt die Thora ein kleines Stück auf und beginnt vorzulesen. Anhand der dort festgehaltenen Gesetze richtet Ulrike Offenberg ihr Leben aus: „Die Tradition ist das Reservoir, aus denen wir Antworten beziehen für die modernen Fragen.“ Es ist ihr wichtig, dass sie ihr Leben auf die jüdische Literatur gründet: Sei es ihr Engagement für den Klimaschutz oder ihren Kampf für Gleichberechtigung, sie begründet ihre Entscheidungen durch die Thora.

So geht es auch Julia, einer jüdischen Studentin, die säkular lebt. Neben der Uni engagiert sie sich politisch und ist in der Jüdischen Studierendenunion (JSUD) tätig. Bei den Jugendfahrten ist sie zum ersten Mal mit der jüdischen Tradition in Kontakt gekommen: „Das war für mich damals die einzige Möglichkeit, irgendwie mit Gleichgesinnten zusammenzukommen, etwas über die Traditionen zu lernen. Das kannte ich von zuhause gar nicht.“ Damals war es ein sicherer Ort, der ihr auch danach dabei geholfen hat, sich mit ihrer eigenen Identität auseinanderzusetzen: „Durch die Jugendfahrten habe ich dann das erste Mal erfahren, dass man auch ein Gefühl von Gemeinschaft bekommen kann. Dass hinter dem Judentum so eine Spiritualität steckt, so viele schöne Erinnerungen und Geschichten“.

Julia hat Kraft aus der Thora, der jüdischen Lehre und den damit verbundenen Traditionen gezogen. Auch deswegen kann sie heute zu ihrer jüdischen Identität stehen: „Heute kann ich von mir sagen, dass es wenige Räume gibt, in denen ich mich unwohl fühle, zu sagen, wer ich bin.“

Jüdisch sein in der deutschen Gesellschaft

„Ich trage jetzt seit genau einem Jahr den Magen David“, erzählt Julia. Der Magen David, auf Deutsch Davidsstern genannt, symbolisiert für manche Jüd*innen die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen. Für andere ist es aber auch ein Symbol für die 12 Stämme Israel. Als Julia 18 Jahre alt war, wollte sie sich nicht mehr verstecken. Damals war sie in Israel auf dem Shuk, einem großen Markt in Jerusalem, wo sie sich den Davidstern kaufen wollte. Ihre Eltern verboten es ihr. „Damit wirst du in Deutschland nicht rumlaufen“, meinten sie zu ihr.

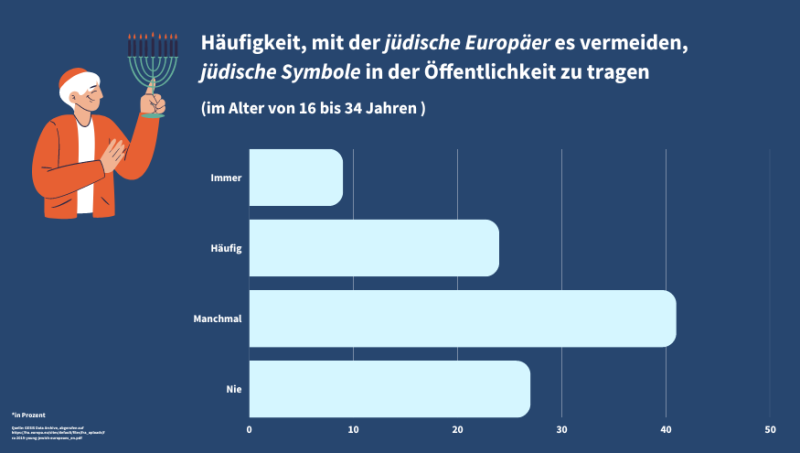

Julias Erfahrungen sind kein Einzelfall - In einer europaweiten Studie der Agentur für Grundrechte der EU (FRA) gaben im Jahr 2019 24 Prozent der jungen Jüdinnen an, es häufig zu vermeiden, jüdische Symbole in der Öffentlichkeit zu tragen.

Letztes Jahr kam ihr Großvater auf sie zu, mit den Worten: „Hey, schau mal – das ist der Stern deiner Großmutter. Trag ihn gerne, wenn du möchtest“. Dafür sei sie dankbar gewesen, die Kette hat sie seitdem nicht mehr ausgezogen. Bis jetzt habe sie auch keine schlechten Erfahrungen gemacht – Zum Glück. Julias Eltern haben danach nichts mehr dagegen gesagt. Sie glaubt, ihre Mutter habe sich davon auch ein bisschen inspirieren lassen: „Sie selbst hat das Judentum immer nur als etwas Negatives gesehen und für sie ist es auch etwas Schönes zu sehen, dass man damit eben auch etwas Positives verbinden kann. Ich glaube, meine Eltern sind schon stolz auf mich, dass ich mich da so engagiere“, erzählt sie weiter.

Laura erklärt, dass das Leben vieler Jüd*innen in der deutschen Gesellschaft durch eine Ungleichbehandlung geprägt wird. Oft sind sie die einzigen Jüd*innen im Raum, fühlen sich fremd oder haben Angst vor antisemitischen Übergriffen. In einer weiteren Studie der FRA gaben im Jahr 2018 47 Prozent der Befragten an, dass sie Angst vor einem verbalen antisemitischen Übergriff hätten.

Durch diese Erfahrungen rücken individuelle Fragen an zweite Stelle: Die Fragen nach einer religiösen oder säkularen Ausprägung, ob die Familie aus der ehemaligen Sowjetunion kam oder es bei ihnen eine Shoah-Biografie gibt, stellen sich jüdische Menschen erstmal nicht. Das, was sie verbindet, ist das Gefühl des „Anders Seins“ in der deutschen Mehrheitsgesellschaft.

Julia empfand es früher als schwierig, offen zu sagen, dass sie jüdisch ist. „Für mich war es vor meinem jetzigen Freundeskreis, in dem ich sehr viel Unterstützung erfahre, wie ein Outing zu sagen, dass ich jüdisch bin. Die Reaktion war in den meisten Fällen eher, dass man nicht glauben konnte, dass es uns noch gibt.“ In solchen Fällen sei es jedem selbst überlassen, wie viel man sein jüdisch sein erklärt oder ob man die Situation direkt unterbinden möchte. Manchmal hätte man einfach keine Lust, sich zu rechtfertigen, sagt sie.

„Die Reaktion war in den meisten Fällen eher, dass man nicht glauben konnte, dass es uns noch gibt.“

Gerade wegen diesen Erfahrungen, mit denen Jüd*innen in der Gesellschaft oft konfrontiert werden, sei es auch wichtig, dass es einen Ort gibt, an dem sie sich nicht ständig erklären müssen. „Ich meine, wo soll der jüdischen Gemeinschaft ein sicherer Raum zustehen, wenn nicht in Deutschland?“, erklärt Laura. Sie betont, dass jüdische Gemeinschaften soziale Empfangsräume sind. Es gehe darum, dass es Räume gibt, wo jüdische Menschen sich über ihre ganz persönlichen Erfahrungen, Ängste und Bedürfnisse austauschen können. Für viele Jüd*innen sei es wichtig, sich öffnen zu können und jemanden zu haben, der die eigenen Perspektiven nachvollziehen könne.

„Wo soll der jüdischen Gemeinschaft ein sicherer Raum zustehen, wenn nicht in Deutschland?“

Identität, Aktivismus, seine Privilegien nutzen

Beide Gottesdienste sind inzwischen vorbei. Liberale und orthodoxe Jüd*innen strömen aus dem Raum und treffen sich im oberen Stockwerk. Auch wenn die beiden Strömungen unterschiedliche Ansichten haben, wollen sie miteinander leben: Sie reden, essen und teilen ihre Geschichten. Für Ulrike Offenberg ist gerade diese Gemeinschaft wichtig. Ihre jüdische Identität spielt sich auf allen Ebenen ihres Lebens ab: Egal ob in ihrem Beruf, in ihren sozialen Kontakten oder in ihren Hobbies, sie ist Jüdin, es ist ein Teil ihres Seins. Und gerade deswegen ist es ihr wichtig, dass unterschiedliche Jüd*innen zusammenkommen können. Hier können Sie sich austauschen, über ihre gemeinsamen Erfahrungen, als auch über ihre unterschiedlichen Auffassungen vom Jüdisch sein.

Aktuell bedeutet es für Julia vor allem Aktivismus und eher weniger Spiritualität und Religion. Für sie bedeutet es, ein gewisses Sprachrohr für die Belange junger Jüd*innen zu sein, sei es durch politisches Engagement oder indem sie junge Leute aus Stuttgart zusammenbringt, um ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, jüdischen Traditionen näherzukommen.

Auch wenn sie selbst in der jüdischen Community groß geworden ist, bezeichnet sich Laura auch als Beobachterin dieser Welt. Sie möchte ihre eigene Reichweite und ihre Sprachfähigkeit dazu nutzen, um die jüdische Gemeinschaft zu einem inklusiveren Ort zu machen und die Stimmen laut zu machen, die sonst überhört werden.

Doch eines vereint alle drei Frauen: Sie wollen selbst entscheiden, was jüdisch sein für sie bedeutet. Sie wollen entscheiden, wer sie sein wollen, wie viel Judentum in ihrem Leben Platz hat und wie sie ihre jüdische Identität ausleben wollen.