„Ein Ritual ist dann erfolgreich, wenn der Einzelne das Gefühl hat, dass es irgendwas mit dem eigenen Lebenssinn zu tun hat."

Alte Muster, neuer Sinn

Hinweis

Dieser Beitrag ist Teil eines Dossiers zum Thema ,,Rituale''.

Dazu gehört auch:

- "Rituale: Mehr als Kuchen und Kerzen"

- "Feste feiern, bis sie fallen"

- "Spirituelle Rituale: Trend oder Tradition?"

Auch interessant

Ein sonntägliches Familienfrühstück, eine einstudierte Begrüßung mit dem besten Freund oder der Kirchgang an Weihnachten: Rituale können ganz unterschiedlich aussehen. Breit gefasst handelt es sich dabei um Handlungen, die einem festen Muster folgen und häufig gemeinschaftlich vollzogen werden.

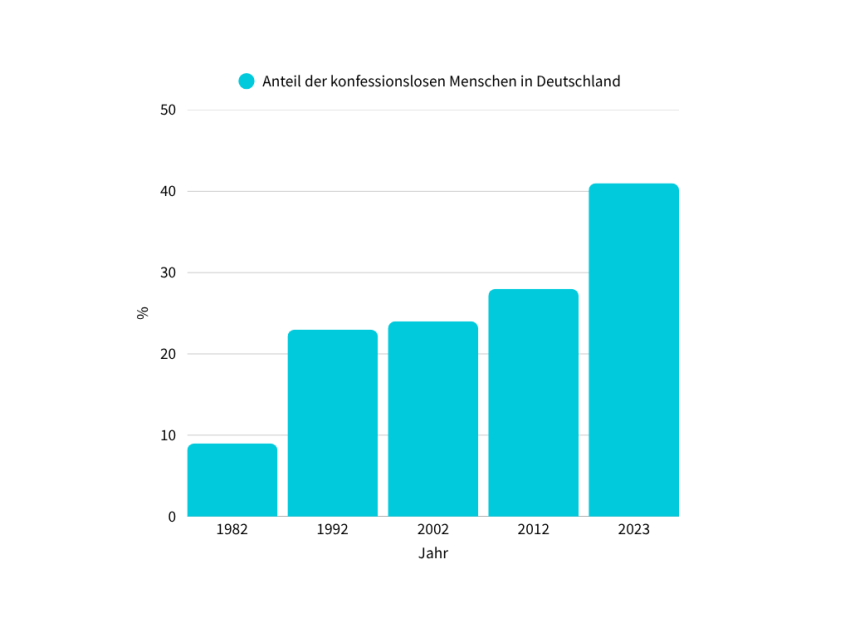

Vom lateinischen Wort „ritus" abstammend, bedeutet Ritual so viel wie „religiöse Vorschrift“ oder „Zeremonie“. Viele bekannte Rituale wie Weihnachten, Taufen oder Hochzeiten haben religiöse Wurzeln. Doch in Deutschland ist die Zahl der Konfessionslosen in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Was bedeutet das für die Relevanz von Ritualen? Werden sie heute noch gebraucht?

Ursprünge des Rituals

Für die Entstehung von Ritualen gibt es keinen festen Zeitpunkt. Archäologische Funde in Israel deuten jedoch auf Bestattungsrituale hin, die bereits vor 130.000 Jahren stattfanden. Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder führt den Ursprung von Ritualen auf Kommunikation innerhalb einer Gruppe zurück: Durch Rollenzuweisungen und Arbeitsteilung entstünden ritualisierte Abläufe.

Neben der Aufgabenverteilung erfüllen Rituale viele weitere Funktionen. Sie fokussieren unsere Aufmerksamkeit, sie machen Zeit erfahrbar, sie geben Sicherheit, schaffen Struktur und Gemeinschaft. „Rituale sind eine von vielen Möglichkeiten, soziale Bindung herzustellen." bestätigt der Mediziner und Psychologe Rolf Verres. Für entscheidend hält er jedoch, sich seiner Bedürfnisse bewusst zu sein. Denn: „Ein Ritual ist dann erfolgreich, wenn der Einzelne das Gefühl hat, dass es irgendwas mit dem eigenen Lebenssinn zu tun hat." so Verres.

Wie woke sind Rituale?

In Zeiten des Umbruchs, in denen sich viele Menschen gegen überholte Muster und Autoritäten auflehnen, wird Altbekanntes zunehmend hinterfragt. Auch in Deutschland lässt sich dieser gesellschaftliche Wandel beobachten: Individualismus ersetzt Rollenzuschreibungen. Globalisierung und Digitalisierung ermöglichen neue Perspektiven und interkulturellen Austausch. Politische Bewegungen wie Feminismus oder Klimaaktivismus stellen alte Rituale infrage. So gehen immer weniger Menschen an Weihnachten in die Kirche und auch Neujahrsrituale verändern sich durch Feuerwerksverbote vielerorts.

Auch interessant

Verändert statt veraltet

Heißt das, Rituale sterben aus? Laut Rolf Verres ist das nicht der Fall. Er sieht darin eine Chance des Wiederentdeckens und der Neubewertung. Rituale können für jemanden zwar die bisherige Sinnhaftigkeit verlieren, und trotzdem einen Mehrwert beibehalten. Der Gang in die Kirche etwa muss nicht mehr ausschließlich religiös motiviert sein, sondern kann als Erfahrung von Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Kultur erlebt werden. Durch das Hinterfragen von Ritualen muss kein Verlust entstehen, etwas Passenderes kann an die Stelle treten.

Doch Rituale verändern sich nicht nur, es entstehen auch neue, besonders durch die Digitalisierung. Als anschauliches Beispiel nennt Hirschfelder den Wandel im Dating. Das stark ritualisierte Anbahnen einer Partnerschaft muss auf der digitalen Ebene des Online-Datings neu wachsen. Auch auf sozialen Medien wie Instagram oder TikTok entwickeln sich innerhalb von Online-Communitys neue Rituale. Besonders viel Aufmerksamkeit erhalten derzeit spirituelle Praktiken.

Auch interessant

Zwischen Freiheit und Geborgenheit

Viele Rituale lassen sich flexibel an Zeit und individuelle Bedürfnisse anpassen. Doch nicht alle streben nach dieser Freiheit. Manche Menschen suchen bewusst klare Vorgaben – sei es bei der Bundeswehr, in konservativen Glaubensgemeinschaften oder politisch extremen Gruppen. Verres erklärt das damit, dass Anpassung weniger anstrengend sei als die Konfrontation mit der eigenen Freiheit.

Er verweist hierfür auf die sogenannte Origin-Pawn-Theorie des Psychologen Richard DeCharms: „Origins“ sähen sich als aktive Gestalter ihres Lebens, denen es leicht fiele, sich einzubringen. „Pawns“ hingegen betrachteten sich als eher passive Figuren in ihrem Leben. Sie würden sich anpassen und mitmachen, bei strikten Ritualen beispielsweise.

Ob streng geregelt oder frei gestaltbar, Rituale sind vielseitig. Was dazu führt, dass sie trotz vieler Veränderungen relevant bleiben. Rolf Verres fasst zusammen: „Rituale gehören zum Repertoire des menschlichen Lebens. Und man kann sie nutzen oder es auch bleiben lassen“.