„Schnauze halten, Leine an, Schatz jetzt sind die Weiber dran.“

Fotze, Macht, Ikkimel: Reclaiming im Rap

Vulgär, explizit und in die Fresse – dafür ist Ikkimel bekannt. Spätestens seit ihrem Durchbruchsong „KETA UND KRAWALL“ spaltet sie das deutsche Rap-Publikum. Mit ihren basslastigen Sounds und Texten über Sexfantasien und Drogenkonsum zeigt sie sich schamlos direkt. Die einen feiern sie als feministische Heldin, nennen sie „Mutter Ikki“, die anderen sehen ihr Auftreten als eine Provokation, die zugleich noch eine ganze Generation verderbe. Fest steht: Ikkimel bricht Tabus und löst damit eine Welle an Reaktionen aus. Die wohl häufigste Frage, die in der Kontroverse um Ikkimel immer wieder auftaucht, lautet: Wie feministisch ist sie eigentlich?

Ikkimel, die mit bürgerlichem Namen Melina Gaby Strauß heißt, stammt aus Berlin-Tempelhof und hat einen Bachelor in Sprachwissenschaften. Erst zum Valentinstag dieses Jahres bringt sie ihr neues Album „Fotze“ raus. Drauf zu hören sind dreizehn Songs, in denen sie über das Berliner Nachtleben rappt, ohne ein versautes Detail auszulassen. Besonders auffällig ist, dass sie sich selbst dabei als „allergrößte Fotze der Stadt“ bezeichnet. Da hört es aber noch nicht auf. Laut Matilda Jelitto, Linguistin und Sprach-Influencerin, geht es bei Ikkimel nicht ums Liebemachen oder Vögeln, sondern ums Ficken. Wobei nicht nur Männer hart rangenommen werden, indem die Rapperin aus einer asymmetrischen Beziehungsnarrative rappt, in der sie am längeren Hebel sitzt. Sie wertet fast alles Männliche ab und sorgt in diesem Zusammenhang besonders auf TikTok für umstrittene Reaktionen. Trotz meiner persönlichen Begeisterung für Ikkimel ertappe ich mich bei dem Gedanken: Strebt Feminismus nicht eigentlich Gleichberechtigung an?

Der feuchte Traum eines jeden Deutschlehrers

Naja – zumindest, wenn es um Stilmittel geht. Denn Ikkimels Lyrics kann man von vorne bis hinten durchnehmen, ohne sich an rhetorischen Mitteln satt zu sehen. Kleiner Wortwitz, aber Matilda Jelitto bestätigt: „Wenn Ikkimel ein lebendes Stilmittel wäre, dann auf jeden Fall die Übertreibung.“ Sie macht Gebrauch von obszönen Wörtern, um sie mal bewusst, mal weniger bewusst zu reclaimen.

Was bedeutet Reclaiming?

Reclaiming bezeichnet den Prozess, beleidigende Begriffe umzudeuten und sie selbstbewusst zur Selbstbeschreibung zu nutzen – vor allem innerhalb marginalisierter Gruppen. So werden einst verletzende Worte „entwaffnet“ und in Empowerment, Provokation oder Sichtbarmachung verwandelt.

Penelope Braune, Musikwissenschaftlerin und Chefredakteurin von 365 Fe*male MC’s erklärt: Wenn Frauen Begriffe wie Fotze oder Bitch für sich selbst verwenden und ihnen eine neue Bedeutung geben, verlieren diese Wörter an beleidigender Kraft. Laut Braune entzieht man Männern damit ein Machtinstrument: „Da steckt einfach nicht mehr viel Potenzial hinter.“ Ikkimel präsentiert sich nun mal als eine Frau, die oft und gerne Sex hat. Darum sollte man meinen, dass es auch gar nicht so verwunderlich ist, dass sie in ihren Songtexten erklärt, wie dieser auszusehen hat. Etwa wenn sie in Böser Junge rappt „Schnauze halten, Leine an, Schatz jetzt sind die Weiber dran.“

Vanilla Sex? Nein danke.

Und dann sind da eben noch diese Tabubrüche, die sich irgendwo zwischen Empowerment und der Reproduktion von Rollenbildern bewegen. Zum einen schlüpft Ikkimel in eine dominierende Rolle, wenn Männer zu Objekten werden, die sich ihr unterwerfen sollen, und zum anderen bedient sie auf visueller Ebene häufig stereotype Darstellungen und eignet sich patriarchale Strukturen an. In ihren Videos trägt sie knappe Kleider und spielt laut Jelitto auf Klischee-Porno-Intros an. Damit bedient sie den Male Gaze. War’s das jetzt komplett mit Feminismus?

Das Verständnis von Weiblichkeit

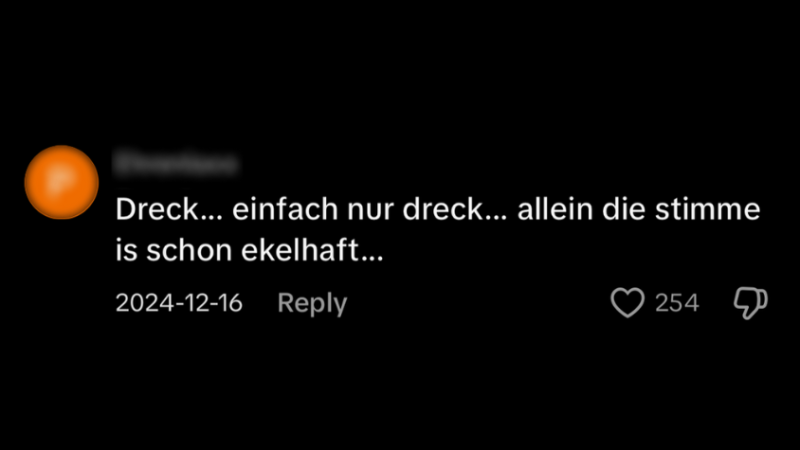

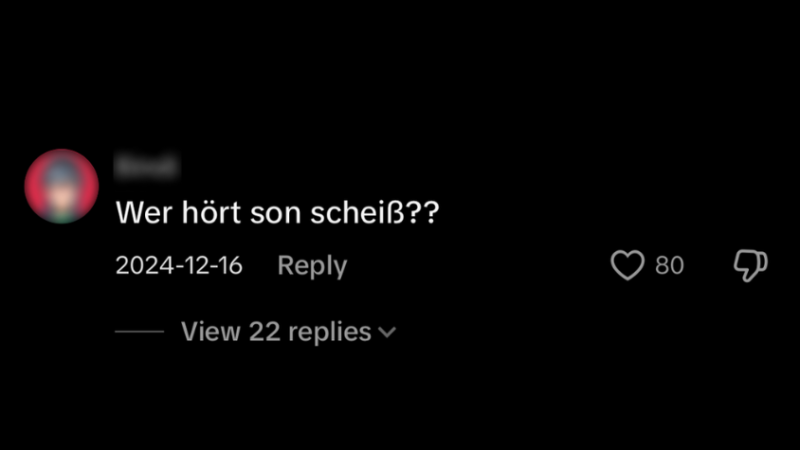

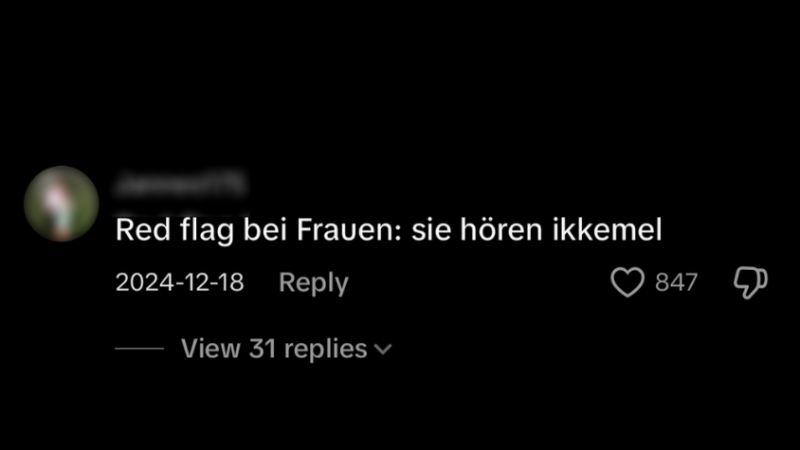

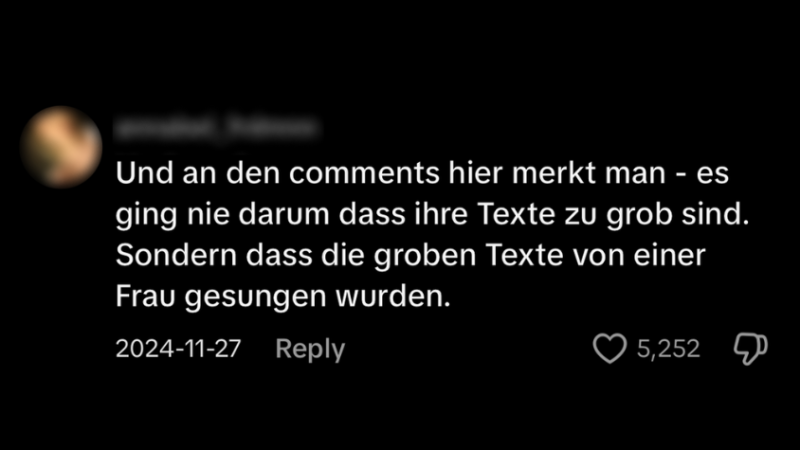

Braune macht klar, dass Rap nach wie vor ein von weißen Männern dominiertes Feld ist, in dem Hypermaskulinität gut ankommt. Nicht selten kommt es deswegen vor, dass Männer das andere Geschlecht in ihren Texten objektifizieren, um sich selbst zu erhöhen. Ob Ikkimel, SXTN oder Schwesta Ewa – es geht darum, dass Frauen nicht Männer degradieren können, ohne dafür heftiger kritisiert zu werden. „Das ist definitiv Doppelmoral“, bestätigt Braune. Rap sei letztlich nur ein Zerrspiegel gesellschaftlicher Verhältnisse, und innerhalb patriarchaler Strukturen würden für Frauen weiterhin andere Normen gelten. Sie dürften sichtbar sein, aber bitte nicht zu laut. Hübsch, aber nicht zu fordernd. Begehrenswert, aber bloß nicht selbstbestimmt auftreten. Wenn Ikkimel sich also der Sprache bedient, die sonst ihren männlichen Kollegen vorbehalten ist, dann passt das nicht ins System. „Das Patriarchat möchte keine Veränderung“, betont Braune. Die Kritik an Ikkimel hat weniger mit ihrer Musik zu tun als mit dem Bild von Weiblichkeit, das sie lautstark herausfordert.

Ikkimel rechnet mit Männern ab

Während meiner Recherche habe ich mich trotzdem immer wieder gefragt, ob Feminismus nicht genau dann scheitert, wenn er anfängt, zurückzuschlagen. Wenn Frauen anfangen, gegen Männer zu schießen – machen sie nicht genau das Gleiche, nur umgekehrt? Und führt uns das wirklich näher zur Gleichstellung? Ikkimel ist laut, wütend, unbequem – und genau das ist der Punkt. Sie bricht mit der Erwartung, dass Feminismus immer sachlich und versöhnlich sein muss.

Wenn Ikkimel Männer disst, dann geht es nicht um den Mann als Individuum, sondern um das, was Männer allzu oft gesellschaftlich verkörpern: toxische Männlichkeit und Kontrolle über weibliche Körper. Es geht um Typen, die Frauen ihre Selbstbestimmtheit absprechen und ihre Wut delegitimieren. In Interviews betont Ikkimel selbst, dass sich ihre Wut nicht gegen Männer als Einzelpersonen richtet, sondern gegen das patriarchale System, das Frauen klein hält. „Das widerspricht keinem feministischen Verständnis“, erklärt Braune, „sondern legt den Finger in die Wunde.“

Am Ende zeigt die Kontroverse um Ikkimel vor allem eins: wie tief die Doppelmoral sitzt. Gesellschaftlich tun wir uns weiterhin schwer mit Frauen, die laut, wütend oder sexuell selbstbestimmt auftreten. Weibliche Sexualität wird oft nicht deshalb kritisiert, weil sie zu viel ist, sondern weil sie sich nicht brav einordnen lässt. Die Reaktionen auf ihre Selbstermächtigung sind letztlich Ausdruck von tief verankerter Misogynie.

Ikkimel mag keinen perfekten Feminismus liefern, aber sie erkämpft sich Räume und beleuchtet mit ihrer Musik strukturelle Probleme. Ich finde es gut, dass sie unbequem ist, dass sie aneckt, dass sie diese Strukturen sichtbar macht. Und ja, dabei darf’s auch mal laut, wütend und versaut sein.