"Das schwedische ist Modell ein guter erster Schritt, weil die politischen Mehrheiten derzeit eine echte Wehrpflicht nicht hergeben."

Neuer Wehrdienst – Zwischen Reform und Rebranding

Meine Generation – die Generation Z.

Wir streben nach Freiheit, nach Balance, nach Sinn. Wir sprechen viel über Selbstverwirklichung, mentale Gesundheit und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Gleichzeitig verlieren wir uns oft im endlosen Scrollen, in perfekt inszenierten Momentaufnahmen und in der Jagd nach Likes.

Für mich war es immer selbstverständlich, in einem sicheren Land zu leben, mit einer Bundeswehr, die im Ernstfall für meinen Schutz sorgt. Doch je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr frage ich mich: Ist dieses Denken nicht auch egoistisch? Anderen die Verantwortung für die eigene Sicherheit zu überlassen, gerade jetzt, wo offen über den massiven Personalmangel der Bundeswehr gesprochen wird und in Talkshows zur Sprache kommt, dass Deutschland aktuell kaum verteidigungsfähig ist?

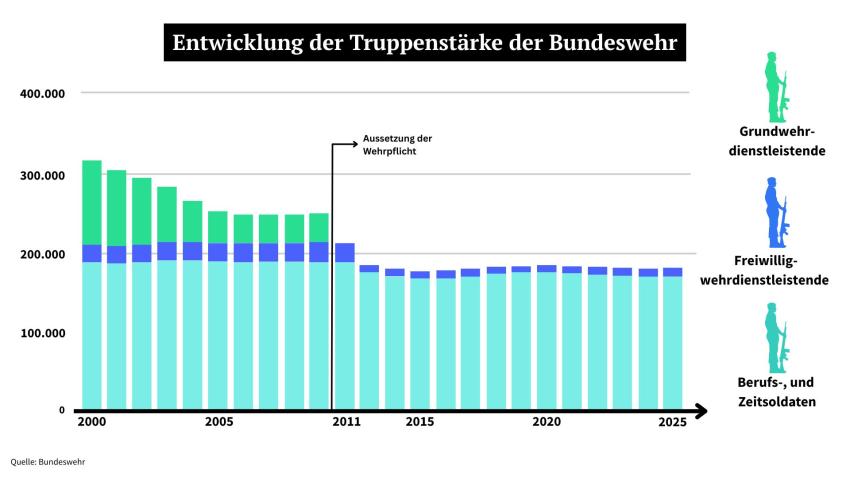

Seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 ist die Zahl der Soldatinnen und Soldaten in Deutschland zunächst kontinuierlich gesunken. Zwar steigt sie seit 2016 wieder an, doch die Zahlen reichen bei Weitem noch nicht aus. Die Bundeswehr kämpft seither mit Nachwuchsproblemen, während sich sicherheitspolitische Herausforderungen in Europa und weltweit zunehmend verschärfen. Derzeit zählt die Bundeswehr rund 183.000 aktive Soldaten und Soldatinnen, das Ziel liegt bei 203.000.

Freiwilligkeit am Limit

Seit Jahren pumpt die Bundeswehr Millionen in teure Imagekampagnen, um sich aufregend und attraktiv zu geben – und doch fehlt es weiterhin an Soldatinnen und Soldaten. Woher sollen nun plötzlich 20.000 junge Freiwillige kommen, die bereit sind, in Uniform für unsere Sicherheit einzustehen?

Die CDU/CSU positioniert sich im Wahlkampf mit dem Versprechen einer umfassenden Bundeswehrreform und verankert diese im neuen Koalitionsvertrag folgendermaßen:

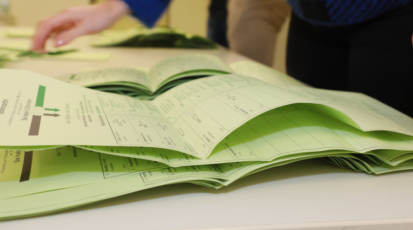

„Wir schaffen einen neuen, attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Wir orientieren uns dabei am schwedischen Wehrdienstmodell. Wir werden noch in diesem Jahr die Voraussetzungen für eine Wehrerfassung und Wehrüberwachung schaffen."

Das schwedische Modell:

In Schweden erhalten alle Jugendlichen im Jahr ihres 18. Geburtstags einen Online-Fragebogen, den sie verpflichtend ausfüllen müssen. Auf Basis der Antworten werden ungefähr 30 Prozent der jungen Menschen ausgewählt und zur Musterung eingeladen, einer Art Eignungstest. Am Ende werden etwa 8.000 von ihnen für den Wehrdienst eingezogen, die meisten freiwillig. Rund 17 Prozent der Einberufenen sind Frauen.

(Quelle: https://www.reservistenverband.de/magazin-loyal/wehrdienst-schweden/)

Bastian Schneider, Bundesvorstand der CDU, betrachtet das schwedische Modell als einen klugen Mittelweg, der den aktuellen politischen Realitäten gerecht wird: Wie in Schweden sollen zunächst alle wehrfähigen jungen Menschen erfasst und über das Thema Wehrdienst informiert werden. Wer dann Interesse hat und geeignet ist, soll einberufen werden. Bei Männern sieht das Grundgesetz schon jetzt die Möglichkeit vor, sie bei Bedarf auch verpflichtend einzuberufen. „Das schwedische Modell ist ein guter erster Schritt, weil die politischen Mehrheiten derzeit eine echte Wehrpflicht nicht hergeben.“Erst auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen werde entschieden, ob und in welcher Form das System angepasst oder ausgebaut werden soll.

Korsett der Uniform

Heutzutage möchten junge Menschen ihre Passionen lieber in sozialen Projekten, im Studium oder auf Reisen verwirklichen. In dieser Welt wirkt selbst ein auf Freiwilligkeit basierendes Modell wie ein Bremsklotz. Monatelange Grundausbildung reißt sie aus ihrem Lebensrhythmus und verdrängt Möglichkeiten zur sozialen und kulturellen Entfaltung. Doch auch diese vermeintliche Wahlfreiheit stößt schnell an ihre Grenzen. Kaum jemand ist bereit, sein vertrautes Umfeld für mehrere Monate zu verlassen. Bleiben die Freiwilligen jedoch weiter aus, entpuppt sich diese Freiwilligkeit rasch als zeitlich begrenzte Maßnahme und wandelt sich langfristig in eine Pflicht. Was dann bedeutet: Aus „Du darfst wählen“ wird „Du musst jetzt“.

Dadurch verliert das Prinzip der Selbstbestimmung an Wert, während die individuelle Entwicklungsfreiheit zunehmend eingeschränkt wird. Wer dann den Dienst an der Waffe verweigert, gerät unweigerlich in Konflikt mit staatlichen und gesellschaftlichen Erwartungen, obwohl man vielleicht nie vorhatte, in den Krieg zu ziehen, geschweige denn, Menschen zu töten.

Auch das schwedische Modell, das als Kompromisslösung gilt, steht in der Kritik. Thomas Haschke, Sprecher der LAG Frieden (Die Linke), sieht darin bereits eine Rückkehr zur Pflicht: „Ich denke, es geht wieder in Richtung Zwang, wenn männliche Staatsbürger verpflichtet werden, solche Fragebögen auszufüllen.“ Es wirkt, als sei der Übergang zwischen Freiwilligkeit und Pflicht eine individuelle Empfindung, die Grenze ist dabei fließend.

"Ich denke, es geht wieder in Richtung Zwang, wenn männliche Staatsbürger verpflichtet werden, solche Fragebögen auszufüllen."

Stefan Phillip, Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner*innen, fasst die Sache unmissverständlich zusammen: Hinter all den Diskussionen um Freiwilligkeit und Wehrdienst stecke nichts anderes als das Streben nach Kanonenfutter. Militärische Schlagkraft messe sich allein an Masse, junge Menschen, die nach wenigen Monaten Ausbildung keine Profis, sondern austauschbare Rekruten seien. Jede Debatte über Freiwilligkeit werde zur Farce, wenn Politik und Militär darauf setzen, dass die Lebenspläne der Dienstpflichtigen für das vermeintlich größere Ganze hintangestellt werden, mit dem klaren Ziel, „Masse“ statt „Qualität“ aufzubauen.

Phillips' Kritik wirft einen wichtigen Aspekt auf: den Verlust individueller Autonomie unter staatlichem Druck. Auch wenn der Begriff „Kanonenfutter“ polarisiert und sich Schlagkraft nicht allein durch Masse definieren lässt, stellt er die berechtigte Frage, ob junge Menschen in sicherheitspolitischen Debatten zu Mitteln eines größeren Ziels werden sollten. Am Ende steht weniger die Frage nach freiwilliger Bereitschaft, sondern die Frage, wie viel individuelle Freiheit eine Gesellschaft zu opfern bereit ist und auf wessen Schultern diese Last liegt.

Wehrdienst als Chance

Auch wenn der Wehrdienst in der öffentlichen Wahrnehmung oft untrennbar mit Krieg assoziiert wird, verdient er einen differenzierten Blick.

Die Bundeswehr steht nicht nur für militärische Verteidigung, sondern kann für viele junge Menschen auch eine Chance darstellen. Sie bietet Raum, Verantwortung zu übernehmen, Gemeinschaft zu erleben und ein Bewusstsein für Pflicht zu entwickeln. Diese Werte werden weit über die Dienstzeit hinaus im zivilen Alltag von Bedeutung bleiben.

Am Übergang ins Erwachsenenleben stehen viele Jugendliche vor einer entscheidenden Frage: Was soll ich mit meiner Zukunft anfangen? Gerade nach der Schulzeit fällt es nicht allen leicht, sofort den richtigen Weg einzuschlagen. Ein Jahr Wehrdienst kann in dieser Phase Orientierung geben. Es bietet die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und Teil einer Gemeinschaft zu werden. In einer klar strukturierten Umgebung entwickeln junge Menschen Fähigkeiten wie Teamarbeit, Disziplin und soziales Engagement – Kompetenzen, die ihnen auch im zivilen Leben zugutekommen.

Trotz berechtigter Kritik am Eingriff in die persönliche Freiheit bietet der Wehrdienst eine Chance zur Entwicklung. Wenn er als Möglichkeit zur Wertebildung verstanden wird, kann er für viele junge Menschen eine sinnvolle Erfahrung sein.

Ist das schwedische Modell oder gar ein vollständiger Wehrdienst wirklich die ultimative Lösung, oder doch eher ein Rückschritt für kommende Generationen? Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Eine Lösung, mit der wirklich alle zufrieden sind, wird es kaum geben. Doch ganz gleich, wie sich die Lage entwickelt, sollte das übergeordnete Ziel nicht im Zwang liegen, sondern darin, dieses Jahr so attraktiv und sinnvoll zu gestalten, dass es für viele junge Menschen zu einer erstrebenswerten Erfahrung wird. Nur wenn Freiwilligkeit mit echter Wertschätzung, guter Betreuung und klaren Perspektiven verbunden ist, kann ein solches Modell langfristig funktionieren.