„Jugendliche haben ein besonders starkes Bedürfnis danach, ihre Persönlichkeit zu zeigen.“

Glücksspiel im Kinderzimmer

Die Gaming-Industrie bedient mittlerweile nicht mehr nur Nerds. Videospiele begeistern heute eine Community von Millionen Menschen jeden Alters und Geschlechts. Dadurch entwickelte sich die Branche weltweit schnell zu einem Milliardengeschäft. In-Game-Käufe gelten als treibende Kraft des Wachstums, da hier mit realem Geld unterschiedliche Zusatzinhalte gekauft werden, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Besonders Kinder und Jugendliche lassen dabei ihr Taschengeld liegen.

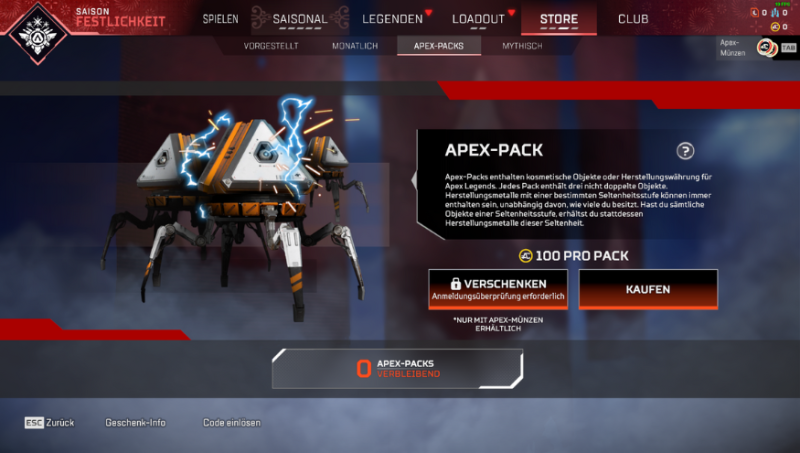

In-Game-Käufe sind so beliebt, da aufgrund der Zusatzinhalte das Spielerlebnis personalisiert und individualisiert wird. Lootboxen sind dahingehend besonders, dass die per Zufall gezogenen Gegenstände verschiedene Wertigkeiten haben. Wertvolle Gegenstände werden dabei seltener gezogen als solche mit niedrigem Wert. Die Lootbox ist also der Einsatz und der gezogene Gegenstand entweder ein Gewinn oder ein Verlust. Durch Charakter- oder Waffen-Skins kann man seine Spielfigur von anderen abheben. Das ist besonders für junge Menschen äußerst wichtig und ansprechend: „Jugendliche haben ein besonders starkes Bedürfnis danach, ihre Persönlichkeit zu zeigen“, sagt Jürgen Eberle. Er ist Geschäftsführer der Praxis Mediensucht in München. Dort hilft er jungen Menschen und deren Umfeld, mit Süchten umzugehen.

Mechaniken wie Lootboxen sprechen zudem das Belohnungssystem des Gehirns an. Dies soll dazu beitragen, dass Spieler*innen möglichst lange an das Spiel gebunden werden. Eine solche Bindung kann jedoch auch in einer Sucht enden.

Eberle erfährt in seiner Praxis immer wieder, dass Lootboxen das Potenzial haben, eine Verhaltenssucht auszulösen. Von Verhaltenssucht spricht man, wenn ein eigentlich normales Verhalten exzessiv praktiziert wird. Laut Eberle kann sich die Sucht nach Lootboxen auf verschiedene Weise manifestieren. Häufig fehlt den Heranwachsenden die Kontrolle darüber, wie viel Geld sie bereits für die Boxen ausgegeben haben. Den Familien von Betroffenen fällt es allerdings oft schwer, zwischen normalem und exzessivem Verhalten zu unterscheiden. In der Regel suchen die Eltern externe Hilfe für ihre Kinder, sobald sie finanzielle oder schulische Schwierigkeiten bemerken. Den Kindern und Jugendlichen selbst fehlt es hingegen oftmals an der nötigen Kompetenz, ihr Medienverhalten kritisch zu hinterfragen.

Auch interessant

Die deutsche Politik sieht bislang keinen Handlungsbedarf, was die Problematik der Lootboxen anbelangt. Das liegt daran, dass Lootboxen nach deutschem Recht nicht als Glücksspiel gewertet werden. Von Glücksspiel wird erst dann gesprochen, wenn man seinen Gewinn unmittelbar in echtes Geld umwandeln kann. Bei Lootboxen bleibt der Gewinn jedoch virtuell und wird in der spieleigenen Währung ausgezahlt.

Im Gegensatz zu Deutschland regulieren andere Länder bereits Lootboxen:

Beispielsweise müssen in den Niederlanden und Japan Entwickler die Wahrscheinlichkeiten offenlegen, mit denen die verschiedenen Gegenstände aus Lootboxen gewonnen werden können. Belgien ist noch einen Schritt weiter gegangen: Sie stuften im Jahr 2018 als erstes Land Lootboxen als illegales Glücksspiel ein. Spieleentwickler mussten daraufhin Lootboxen aus dem Spiel nehmen oder durch andere Spielinhalte ersetzen.

Bei den Regulierungen steht meist der Jugendschutz im Vordergrund. Jürgen Eberle erklärt, dass neben dem Staat auch die Eltern in der Verantwortung sind. Eltern müssen Videospiele und deren Inhalte kritisch prüfen, bevor ihre Kinder diese nutzen. Das sei vor allem im Internet keine einfache Aufgabe. Insbesondere kostenlose Spiele können von Kindern schnell und ohne Absprache mit den Eltern heruntergeladen werden. Außerdem betont Eberle, dass junge Menschen sich Medienkompetenzen aneignen müssen. Das befähigt sie dazu, Risiken besser einzuschätzen. So können dem Medienkonsum selbständig gesunde Grenzen gesetzt werden.

Jedoch tragen auch die Spielehersteller eine Verantwortung gegenüber ihren Nutzer*innen. Extra-Inhalte im Tausch für Geld sind per se nicht problematisch, da Entwickler ihre Spiele finanzieren müssen. Das sieht auch Eberle so. Allerdings könnte ein transparenter Umgang mit suchtgenerierenden Inhalten das Risiko für problematisches Spielverhalten minimieren. Nur durch offene Kommunikation können Spieler*innen fundierte Entscheidungen treffen.

Eine Sucht zu haben, ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es handelt sich hierbei um eine Krankheit, die mit professioneller Hilfe gut behandelt werden kann. Um sich zu informieren oder sich Hilfe zu holen, gibt es bereits zahlreiche Anlaufstellen wie die Praxis Mediensucht. Eine Übersicht über Anlaufstellen findet ihr beim Fachverband Medienabhängigkeit.