Wenn Trauma sich vererbt

Inhaltswarnung für Leser*innen:

Dieser Artikel kann Themen enthalten, die als sensibel empfunden werden könnten, darunter Gewalt und Missbrauch, Tod und Trauer, psychische Gesundheit, Diskriminierung und Vorurteile sowie Krieg und Konflikte. Bitte sei dir dessen bewusst und lies den Artikel entsprechend deiner persönlichen Sensibilität. Unsere Absicht ist es, respektvoll und einfühlsam zu berichten, um die Würde der betroffenen Personen zu wahren.

Hinweis

Dieser Beitrag ist Teil eines Dossiers zum Thema „Disfunktionale Erziehung“.

Dazu gehören auch:

Gewalt, Vernachlässigung oder Flucht sind traumatische Erfahrungen die später bei Eltern zu Triggern führen können, sodass allein das Weinen vom eigenen Kind zu Herzrasen, Flashbacks und Kontrollverlust führen kann. Ein klassischer Fall von PTSD. Nicht selten beobachtet dies Eva Möhler, Direktorin und Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum und Heilstätten des Saarlandes. Was Eltern erlebt haben, wirkt bis in die nächste Generation. Deshalb ist es wichtig solche Phänomene erst zu prüfen, bevor man in die Behandlung geht, z.B. durch eine Eltern-Kind Station.

Erziehung darf nicht erst in der Gegenwart beginnen, sondern muss auch die familiäre Vergangenheit mit einbeziehen. Denn Menschen sind vor allem in jungen Jahren formbar. Therapie und Prävention sollten also am besten früh und aber auch generationenübergreifend ansetzen. Insbesondere unsere gesellschaftlichen Systeme wie Schulen und Politik, unterschätzen die Reichweite unverarbeiteter Traumata bis heute. Obwohl wir in anderen Ländern bereits beobachten können, wie politische Rahmensetzung, Finanzierung und strukturelle Einbindung nachhaltige Wirkung entfalten können. Im Bereich Traumaforschung stehen wir noch in der Einführungsphase, denn es wird kaum systematisch in der medizinischen Versorgung auf belastende Kindheitserfahrungen (ACEs) hingewiesen.

Psychosoziale und biologische Weitergabe von Traumata

Transgenerationale Traumatisierung beschreibt, wenn elterliche Traumata sich indirekt auf Kinder übertragen, obwohl diese das ursprüngliche Ereignis selbst nicht erlebt haben. Laut Möhler geschieht das auf zwei Wegen, einer davon der psychosoziale Faktor, also über Bindung, Kommunikation und unausgesprochenen Gefühlen. Typisch sind emotionale Distanz, Sprachlosigkeit oder eine Übertragung von Schuld. Kinder internalisieren elterliche Zuschreibungen unbewusst und nehmen sie als Teil ihrer eigenen Identität an. Aber auch epigenetische Faktoren spielen eine Rolle. Durch Veränderungen in der Genaktivität des Stresssystems ist eine (Re-)Traumatisierung möglich.

Die Epigenetik liefert Hinweise, ob infolge von Trauma eine Methylierung an Genen stattgefunden hat. Es geht um Veränderungen an der DNA, die bestimmen, wie gut Gene abgelesen werden können oder ob sie ganz abgeschaltet bleiben. Doch diese Veränderungen sind nicht zwangsläufig dauerhaft. „In einem stabilen Umfeld können sie sich zurückbilden“, sagt Möhler. Diese Mechanismen wirken nicht nur theoretisch, sie zeigen sich auch in der Praxis.

Auch interessant

Studien zur ACE-Forschung zeigen, dass belastende Kindheitserfahrungen in Korrelation mit einem langfristig erhöhten Risiko für psychische und körperliche Erkrankungen stehen. Dies gilt auch für die darauffolgenden Generationen. Denn auch ohne eigenes Trauma zeigen Kinder oft emotionale oder verhaltensbezogene Auffälligkeiten: von Hyperaktivität über Ängste bis hin zu Rückzug oder aggressivem Verhalten.

Die Symptome lassen sich grob in zwei Richtungen unterscheiden, da sie vom Temperament des Kindes abhängen. Ist das Kind eher schüchtern, zeigt es eher internalisierte Auffälligkeiten wie z.B. Depressionen, Selbstverletzung oder Sucht. Ist das Kind eher lebhaft extrovertiert, kriegt es eher eine Störung im Sozialverhalten wie z.B. Aggressionen oder auch ADHS.

Der Fall „schwarzer Teufel“

Während eines Nachtdienstes wurde ein zehnjähriger Junge aufgenommen, der seine Mutter blutig geschlagen hatte. Zunächst erhielt er die Diagnose einer Störung des Sozialverhaltens. Doch bei genauerem Hinsehen wurde deutlich, dass das aggressive Verhalten auch durch die familiäre Dynamik mitbedingt war. „Die Mutter hatte das Kind schon bei der Geburt als 'schwarzen Teufel' bezeichnet und war überzeugt, dass er wie ihr eigener, gewalttätiger Vater werden würde“, berichtet Möhler.

Das Kind entwickelte im Laufe der Jahre genau jene Eigenschaften, die ihm von der Mutter immer wieder zugeschrieben wurden. Dieser Mechanismus kennt man unter dem Begriff projektive Identifikation. Wenn ein Kind über Jahre in eine Rolle gedrängt wird, wie hier in die des Täters, beginnt es oft, sich genauso zu verhalten. Es übernimmt das Bild, das andere von ihm zeichnen. Es entsteht eine Viktimisierung der Mutter, ausgelöst durch ihr eigenes Trauma.

Projektive Identifizierung ist ein psychoanalytischer Abwehrmechanismus, bei dem ein Individuum unerträgliche Gefühle oder Aspekte des Selbst (wie Angst, Aggression, Schuld) auf eine andere Person projiziert und diese Person diese projizierten Gefühle oder Aspekte unbewusst als ihre eigenen identifiziert (introjiziert).

Quelle: Lexikon der Psychologie

Therapeutische Abgrenzung ist entscheidend, um zu verstehen, woher ein bestimmtes Verhalten stammt und ob es eigen- oder fremdbestimmt ist. Je nachdem unterscheiden sich auch die therapeutischen Ansätze: Ein Verhalten, das aus eigenem Erleben resultiert, erfordert andere Maßnahmen als eines, das aus projizierten Zuschreibungen entstanden ist. Im geschilderten Fall wurde nach der ersten Diagnose eine Interaktionsanalyse durchgeführt, um zu prüfen, inwiefern die Beziehung zwischen Mutter-Kind das aggressive Verhalten mitgeprägt oder möglicherweise sogar getriggert haben könnte.

Die Therapie beginnt hier also bei den Eltern, parallel zum Kind. Ziel ist es, die familiären Muster bewusst zu machen, bevor sie sich weiter verfestigen. „Viele Eltern wissen selbst nicht, wie viel emotionales Gepäck sie mitbringen“, so Möhler. In der Klinik setzt Sie und ihr Team deshalb auf systemische Konzepte. Zentrale Instrumente sind etwa das ACE-Screening zur Erhebung elterlicher Traumageschichten, Videobeobachtungen zur Analyse von Interaktionen und traumafokussierte Verfahren wie EMDR oder narrativ-biografische Arbeit.

Das Frühwarnsystem: ACE-Screening

Deutschland hinkt dem Frühwarnsystem hinterher, wenn wir uns mal mit den Vereinigten Staaten vergleichen. In Kalifornien erfolgt bei jedem Arztbesuch ein Screening auf ACEs mit messbaren positiven Effekten. Es ist standardisiert, in der medizinischen Grundversorgung fest verankert. In Deutschland fehlt bislang ein vergleichbares Modell. Möhler fordert mehr Aufklärung, ein besseres Verständnis von Trauma im medizinischen und pädagogischen Alltag und eine Kultur, in der seelische Verletzungen nicht länger tabuisiert werden.

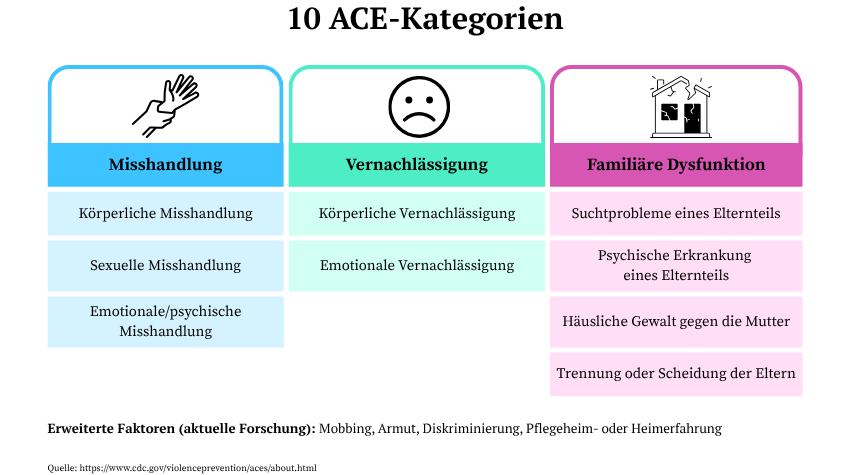

Das sogenannte ACE-Screening, kurz für Adverse Childhood Experiences, ist ein einfacher Fragebogen, der international in der Prävention psychischer Erkrankungen etabliert ist. Er fragt zehn zentrale Belastungskategorien ab. Für jede erlebte Kategorie wird ein Punkt vergeben, der Gesamtscore liegt zwischen null und zehn. Je höher der ACE-Score, desto größer das Risiko für spätere psychische oder körperliche Erkrankungen.

Eine vielfach zitierte US-Studie zeigt: Menschen mit vier oder mehr ACEs haben ein bis zu vierfach erhöhtes Risiko für Depressionen, Substanzmissbrauch oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In Deutschland geben rund 44 Prozent der Erwachsenen an, mindestens eine solche Erfahrung gemacht zu haben, neun Prozent berichten vier oder mehr. Eva Möhler nutzt das Screening systematisch im klinischen Alltag: „Wir machen das für alle Eltern, einfach weil wir wissen möchten, mit welchem Gepäck sie in die Erziehungsarbeit einsteigen.“

Veränderung beginnt mit Sichtbarkeit

Traumatische Erfahrungen hinterlassen Spuren in Familien, in Körpern, in Biografien. Doch sie sind nicht unveränderbar. Wie Möhler bereits betont, ist die Kindheit die sensibelste Phase für Interventionen, Verhaltensmuster und Selbstbilder. Hilfe kann hier besonders wirksam sein. Aber auch für Erwachsene gilt: Es ist nie zu spät, sich dem eigenen emotionalen Erbe zu stellen. Selbst nach jahrzehntelanger Prägung durch Scham, Schuld oder Selbstabwertung ist Veränderung möglich. Entscheidend ist, dass die seelischen Altlasten nicht weiter schweigen sondern gesehen, verstanden und behandelt werden. Nur so lässt sich der Kreislauf durchbrechen.