„Der autoritative Erziehungsstil bedeutet viel Liebe und Wärme, aber auch klare Grenzen und Regeln.“

„Wenn wir Eltern sind, machen wir alles anders!“

Hinweis

Dieser Beitrag ist Teil eines Dossiers zum Thema "Erziehung".

Außerdem zum Dossier gehören folgen de Beiträge:

Das Thema Erziehung betrifft uns alle, unabhängig vom Alter oder der familiären Situation. Früher oder später stellen sich viele die Frage, wie sie Kinder begleiten möchten, sei es als Eltern, Verwandte oder im weiteren sozialen Umfeld. Dabei wird schnell klar, dass Erziehung keine rein private Entscheidung ist, sondern eingebettet in gesellschaftliche Normen, kulturelle Vorstellungen und politische Diskurse.

Der Pädagoge Friedrich Fröbel brachte es auf den Punkt: „Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts.“ Zu seiner Zeit waren Erziehungsdebatten nicht von Begriffen wie „Gentle Parenting“ oder „Helikopter-Eltern“ geprägt. Stattdessen prägten früher Autorität und Gewalt den Erziehungsalltag vieler Familien. Heute zeigt sich ein Wandel. Aktuelle Leitbilder betonen zwar weiterhin Struktur und Orientierung, rücken jedoch zunehmend die Achtung der kindlichen Persönlichkeit und ein respektvolles Miteinander in den Mittelpunkt.

Erziehung im Wandel

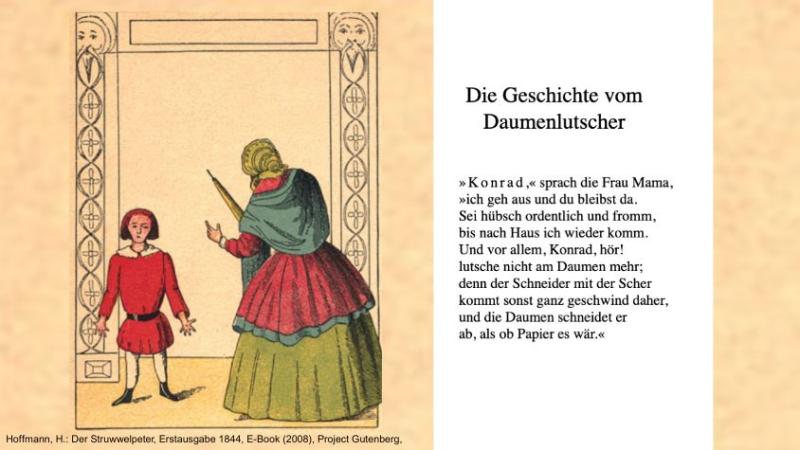

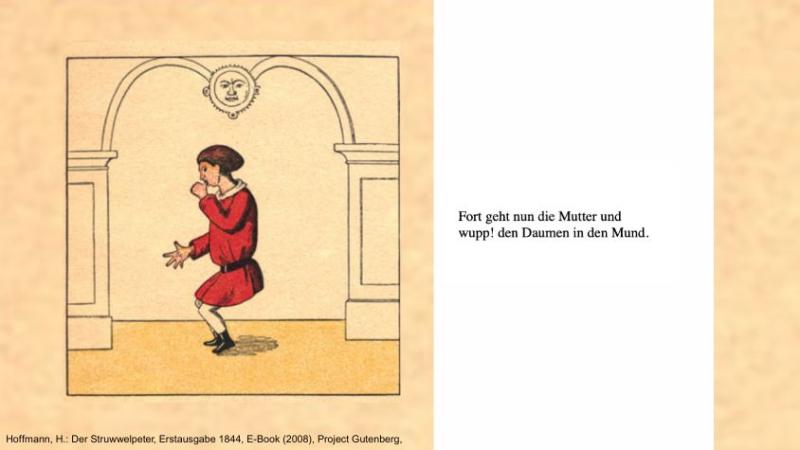

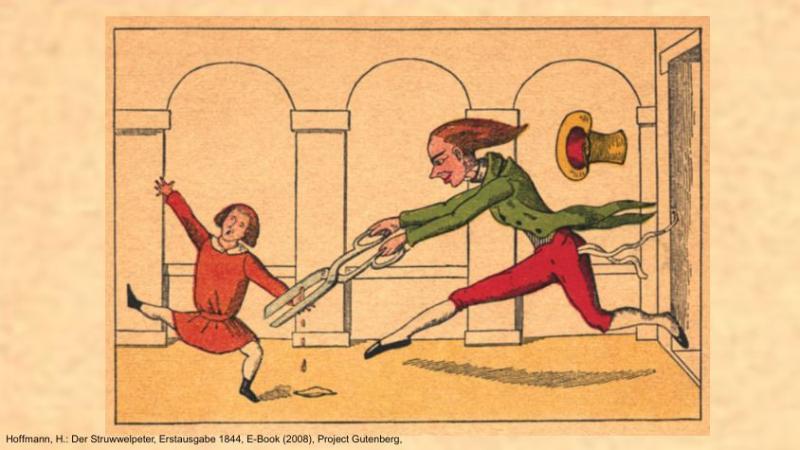

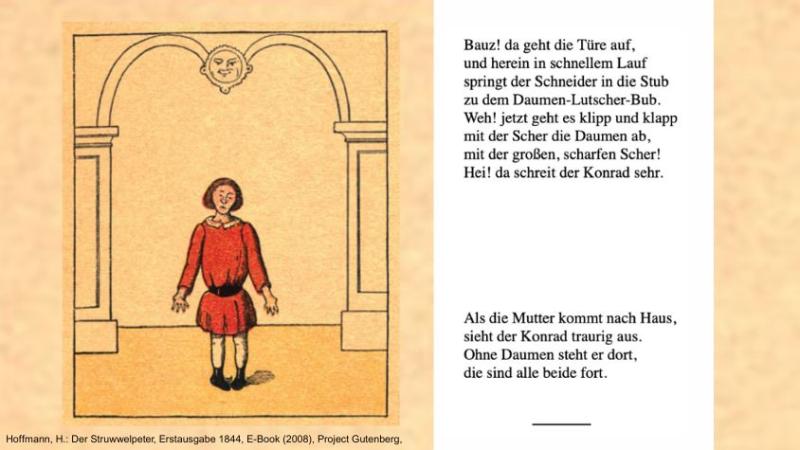

Wer einen Blick in die Vergangenheit wirft, merkt schnell wie sehr sich das Verständnis von Erziehung grundlegend gewandelt hat. Im 18. und 19. Jahrhundert war die sogenannte Schwarze Pädagogik weit verbreitet. Ein bekanntes Beispiel ist der Struwwelpeter, dessen Geschichten drastische Strafen für vermeintliches Fehlverhalten zeigen.

In der schwarzen Pädagogik basiert die Erziehung auf Angst, Gehorsam und körperlicher Züchtigung, sowohl im Elternhaus als auch in der Schule. Gewalt wurde als legitimes Mittel zur Durchsetzung von Autorität angesehen. Zuwendung galt hingegen oft als Schwäche, Liebe wurde dem Kind gezielt entzogen, um es stark zu machen. Mit gesellschaftlichem Wandel und wachsender psychologischer Erkenntnis begann ein Umdenken. Seit 2001 ist das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung gesetzlich verankert (§ 1631 Abs. 2 BGB). Ein Meilenstein, der zeigt, wie sehr sich die Gesellschaft verändert hat.

Erziehung ist aber nicht nur eine Frage von Gesetzen und Geschichte. Sie wird auch von kulturellen Faktoren beeinflusst. In Deutschland leben Menschen mit unterschiedlichen familiären Hintergründen, Traditionen und Werten. Die Art, wie erzogen wird, hängt oft von der Herkunft, der Religion oder dem sozialen Umfeld ab. Manche Familien legen Wert auf Disziplin, andere auf Kreativität und Selbstständigkeit. Medien, Schule und Umfeld spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Erziehung ist heute ein Gemeinschaftsprojekt. Die Grundvoraussetzungen sind allerdings nicht für alle gleich.

Wirkt die Vergangenheit nach?

Auf gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen hat man als Individuum nur geringen Einfluss. Noch weniger können sich Personen aussuchen, in welcher Familie sie aufwachsen. Für viele ist die Kindheit geprägt von Gewalt und Vernachlässigung.

Laut Statistischem Bundesamt lag die Zahl der Kindeswohlgefährdungen im Jahr 2023 auf einem neuen Höchststand, bei mindestens 63.700 Kindern und Jugendlichen. Fakt ist, jegliche Form von Gewalt schadet. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie rein körperlich ist. Auch psychische Gewalt und ihre Folgen werden häufig unterschätzt. Damit stellt sich auch die Frage, wie es diesen Kindern ergeht, wenn sie selbst erwachsen werden.

Tina Kretschmer ist Lehrstuhlinhaberin für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie an der Friedrich-Alexander-Universität und forscht unter anderem zur sozialen Entwicklung in der Kindheit. Was einem selbst in der Kindheit widerfahren ist, kann unbewusst an die nächste Generation weitergegeben werden.

Bestimmte Verhaltensmuster werden also durch eigene Erfahrungen normalisiert. Um eindeutige Schlüsse ziehen zu können, braucht die Forschung dazu allerdings noch bessere Daten. Erste Annahmen bestätigen sich aber. „Da gibt es eine gewisse Kontinuität, aber die ist nicht groß. Es ist nicht deterministisch“, sagt Kretschmer. Das bedeutet, dass erlebte Gewalt in der Kindheit nicht zwangsläufig dazu führt, dass eine Person selbst ein gewalttätiger Elternteil wird.

Erziehung vs. Genetik: wer macht uns, wer sind wir?

Erziehung formt Menschen. Aber das tut sie nicht allein. Die Debatte, ob genetische Anlagen („nature“) oder Umweltfaktoren („nurture“) entscheidend für die Entwicklung eines Menschen sind, ist nicht neu. Eine einfache Antwort auf die Frage gibt es nicht.

Die Wissenschaft geht davon aus, dass menschliche Entwicklung das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels beider Faktoren ist. So kann zum Beispiel die Entwicklung der Intelligenz in gewissem Maße vererbt werden. Ob aber ein mögliches genetisches Potenzial ausgeschöpft wird, hängt von den sozialen Faktoren ab.

Kinder, die sich in der Schule schwerer tun, können dennoch gut abschneiden, wenn sie von ihren Eltern oder Lehrkräften gerecht gefördert werden. Die Möglichkeit von Familien, soziale Hürden abzubauen oder eine fördernde Erziehung zu gewährleisten, hängt häufig vom sozioökonomischen Status ab.

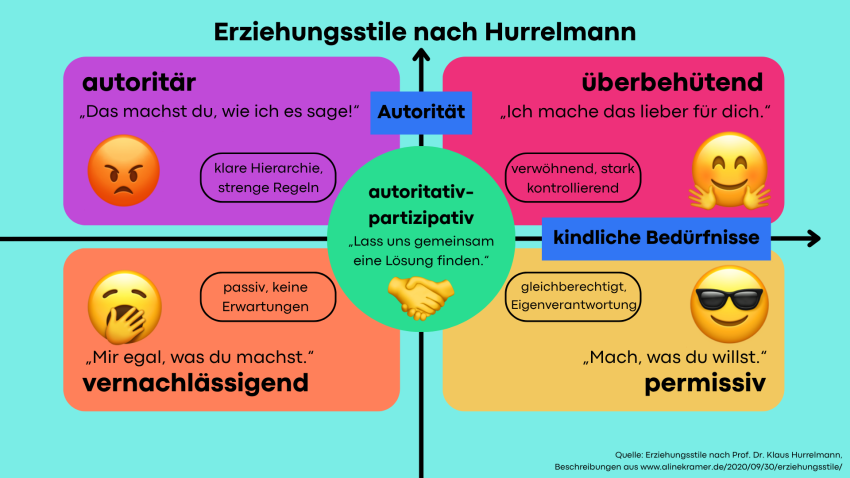

Auch der Erziehungsstil spielt eine Rolle dabei, wie Eltern auf ihre Kinder einwirken. Annette Ullrich ist Professorin für Erziehungswissenschaft, Bildung und lebenslanges Lernen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Welcher Erziehungsstil sinnvoll ist, hängt auch von der Situation ab.

„Bei Fremd- und Selbstgefährdung kann es wichtig sein, autoritär zu sein, bevor ein Kind vor das Auto rennt. Auch beim Erreichen von Zielen, hilft es nicht immer demokratisch zu sein“, so Ullrich, „man kann auch klare Ansagen machen oder eine Richtung vorgeben.“ Die Wissenschaft sieht in dem autoritativen Erziehungsstil die besten Resultate. Für Kretschmer bedeutet der Stil „viel Liebe und Wärme, aber auch klare Grenzen und Regeln“.

Auch die Einflussnahme auf die Umweltfaktoren hat seine Grenzen. Nicht alles lässt sich über Erziehung realisieren. „Erziehung ist nicht mächtiger als die persönliche Freiheit des Menschen“, meint Ullrich. So sehr Erziehung auch prägt, der Mensch könne auch bewusst entscheiden, wie er in bestimmten Situationen reagiert.

Dabei bezieht sie sich auch auf den Neurologen und Psychiater Viktor Frankl. Dieser schrieb einst, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt. In diesem Raum liegt die Macht der Menschen zur Wahl ihrer Reaktion, die wiederum ihre Freiheit ausdrückt.

Rahmenbedingungen für gelingende Erziehung

Kinder wachsen in unterschiedlichen Lebenslagen auf und entwickeln mit der Zeit ihre eigene Persönlichkeit. Eltern haben eindeutige Pflichten gegenüber ihren Nachkommen. Mit dem Heranwachsen des Kindes zeigen sich auch die Grenzen des Handelns der Eltern. Im Privaten erkennt Tina Kretschmer eine positive Entwicklung in Deutschland. „Ich glaube, dass wir heutzutage mehr Wärme sehen und dass vielmehr auf Augenhöhe passiert als vor zwei, drei Generationen“, sagt Kretschmer.

Viele Herausforderungen lassen sich auf die äußeren Rahmenbedingungen zurückführen, auf die Eltern wenig Einfluss haben. Gesellschaftliche Strukturen sind starr und wenig flexibel gegenüber individuellen Bedürfnissen. Darunter leiden sowohl Kinder als auch Eltern.

„Bildung ist der Schlüssel zum gelingenden Leben“, erklärt Ullrich. Es zeige sich immer wieder, dass Kinder keine Lobby haben. Das verdeutlicht auch, dass Erziehung eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt ist. Egal ob Eltern, Lehrkräfte, Politiker*innen, Freundeskreis oder Außenstehende: jede Person prägt die Welt, die den kommenden Generationen hinterlassen wird.