„Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand“

Ein Symbol der Gleichberechtigung?

Die folgende Analyse ist Teil des Dossiers „Frauenfußball und Gleichberechtigung im Sport“. Der dazugehörige Bericht „Game Changer: Vereint auf dem Fußballplatz“, gibt einen Einblick über die neue Möglichkeit der Gemischten Teams.

Es war ein tiefschwarzer Tag für den Frauenfußball: Am 30. Juli 1955 verbot das höchste Gremium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), einstimmig den Frauen das Kicken. Die Begründung basierte ausschließlich auf ästhetischen Ansichten der Delegierten: „Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand“, lautete die Begründung.

Von realer Gleichberechtigung fehlte lange jede Spur

Die Entscheidung des DFB ist stellvertretend für das Frauenbild in den 1950er-Jahren. Während der weibliche Teil der Bevölkerung sich zuvor als „Trümmerfrauen“ für das Land abrackerte, in Firmen arbeitete und so ein völlig neues Selbstverständnis entwickelte, sollten sie nun zurück in das alte Rollenverständnis. Der Mann bringt das Geld nach Hause, die Frau arbeitet als Hausfrau – Diese Verpflichtung war sogar gesetzlich vorgeschrieben. Ein Schlag ins Gesicht für die moderne, selbständige Frau.

Erst 1957 verabschiedete der Deutsche Bundestag das „Gesetz zur Gleichberechtigung von Mann und Frau“. Die Realität sah jedoch meist ganz anders aus. Ohne Einverständnis ihrer Männer duften Frauen bis 1977 gar nicht arbeiten. Finanzielle Unabhängigkeit? Wunschdenken! Bis 1962 durften sie nicht einmal ein eigenes Bankkonto eröffnen. Der Mann bestimmte jedoch nicht nur die Finanzen seiner Frau, sondern auch über ihren Körper. So wurde erst vor 26 Jahren, am 15. Mai 1997, die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt.

Frauenfußball genoss gleichen Stellenwert wie Gleichberechtigung: keinen

Der Blick in die Vergangenheit zeigt: Den Frauen blieb nicht nur das Kicken, sondern auch die Gleichberchtigung verwehrt. Männer entschieden über ihren Sport, ihre Finanzen und ihre Körper. Das Fußballverbot steht repräsentativ für eine Zeit, in der Frauen unter einem starken Patriachat leiden mussten. Die Unterdrückung herrschte in allen Lebensbereichen: Arbeit, Ehe und Sport.

Ruhm und Reichtum bleiben Männern vorbehalten

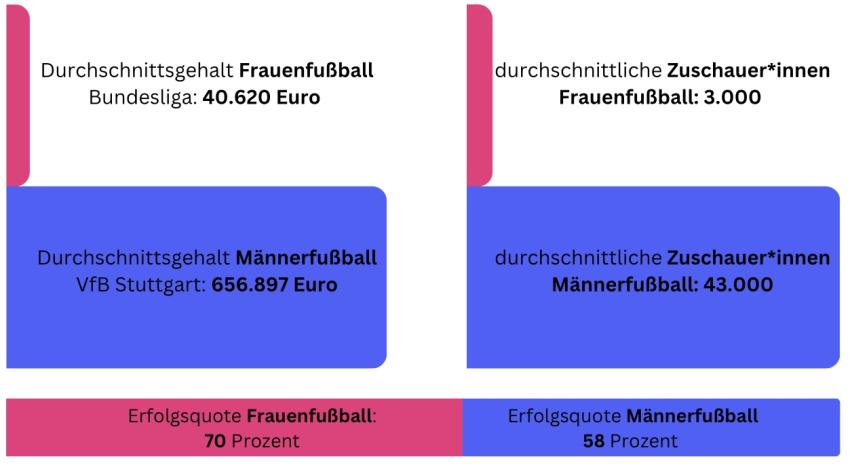

Nach zahlreichen Protestaktionen gestattete der DFB den Frauen 1970 schrittweise wieder, unter seiner Flagge zu spielen. Gleiche Bedingungen herrschen jedoch bis heute nicht. Laut einer Statistik von Sporting Intelligence aus dem Jahr liegt das durchschnittliche Jahresgehalt der Frauen in der Bundesliga bei 40.620 Euro. Zum Vergleich: Das Durchschnittsgehalt eines Spielers beim VFB Stuttgart liegt derzeit bei 656.897 Euro. In einem Interview zeichnete die Nationalspielerin Alexandra Popp ein noch drastischeres Bild: „Es gibt (...) auch Mannschaften in der Bundesliga, wo Spielerinnen nebenbei arbeiten müssen oder ein Studium machen". Während die Männer sich eine goldene Nase verdienen, können die Frauen teilweise noch nichteinmal von ihren Leistungen leben.

Einer Studie der Deutschen Sporthochschule Köln zufolge liegt dies jedoch nicht an den unterschiedlichen taktischen Fähigkeiten von Männern und Frauen. „Wir haben in einer größeren Studie zeigen können, dass es keine großen Unterschiede im taktischen Bereich zwischen Männer- und Frauenfußball gibt“, erklärt Daniel Memmert, Professor am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik.

Ein solcher Gender-Pay-Gap, also der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen, lässt sich jedoch nicht nur im Fußball finden. Laut einer Datenerhebung des Statistischen Bundesamtes lag der bereinigte Gender Pay-Gap 2022 bei 7 Prozent.

Zumindest beim Fußball könnte der große Pay-Gap durch die stark unterschiedlichen Zuschauerzahlen erklärt werden. Laut den Zahlen von weltfußball.de sehen in der aktuellen Saison knapp 43.000 Menschen bei den Männern zu, bei den Frauen nur knapp 3.000.

Memmert ergänzt dazu, dass viele Sender sich „nahezu sträuben“, die gleichen Preise für die Ausstrahlungslizenzen wie bei den Männern zu zahlen. Am geringeren Erfolg der Frauen dürfte diese Differenz nicht liegen. Der Anteil der Siege liegt bei der deutschen Frauen Nationalmannschaft bei knapp 70 Prozent. Bei den Männern sind es nur 58 Prozent. Das oft genannte Argument „Niemand schaut Frauenfußball weil die total schlecht spielen!" zählt also nicht.

Gleiche Arbeit, weniger Geld

Der Paygap zeigt deutlich: Männer verdienen mehr und sind bei den Zuschauern beliebter, weil sie Männer sind. Dieses Bild lässt sich auch auf die allgemeine Gleicberechtigun abpausen. Zwar ist die Gehaltsdifferenz hier geringer, totzdem lassen sich klare Parrallen zwischen den Zuständen im Fußball und Gesellschaft ziehen. Bis zur vollständigen Gleichheit von Mann und Frau ist es noch ein langer Weg.

Es mangelt an Infrastruktur

Nur jedes fünfte Mitglied eines Fußballvereins ist eine Frau. Etwas über 100.000 Frauen spielen in 4.479 Frauenmannschaften in Vereinen des DFB. Datenerhebungen des DFB aus der Saison 21/22 zeigen außerdem, dass 3,94 Prozent der aktiven Schiedsricher*innen Frauen sind und etwa ein Zehntel der Trainerlizenzen 2021 an Frauen vergeben wurden. In den Gremien des DFB sind Frauen ebenfalls unterrepräsentiert. Insgesamt gibt es beim DFB einen Frauenanteil von 15 Prozent.

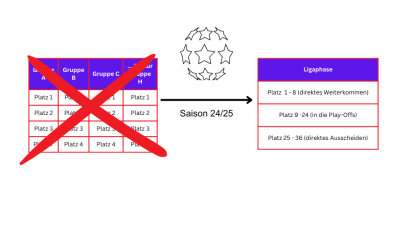

Die Anzahl der Mädchenmannschaften hat sich laut DFB-Mitgliederstatistiken seit 2010 halbiert. Woran liegt das? Ein Grund sind fehlende Perspektiven durch fehlende Frauenmannschaften. Deshalb wird jetzt auch bei den Erwachsenen auf Mixed-Mannschaften gesetzt. Mädchen und Jungen spielen bereits gemeinsam in Deutschland. Seit Juni 2021 können auch Frauen aller Altersklassen einen Antrag auf Aufnahme in eine Herrenmannschaft stellen. Der Beschluss des DFB gilt vorläufig für 48 Monate und soll Drop-out, also das Ausscheiden aus dem aktiven Fußball, verhindern. Der entsteht, wenn kleinere Vereine nicht genügend Spielerinnen für eine eigene Mannschaft haben.

Memmert sagt: „Es müssten auch bessere Nachwuchszentren entstehen mit einer besseren Infrastruktur im Bereich des Frauen- und Mädchenfußballs“. Die Studie des Instituts zeigt, dass es im taktischen Bereich keine großen Unterschiede zwischen Frauen und Männern gebe, weshalb man sie ähnlich trainieren könne. Derzeit gibt es laut DFB elf Eliteschulen, an denen explizit weibliche Talente gefördert werden, eigene Nachwuchsleistungszentren gibt es noch nicht.

Das Interesse am Frauenfußball wächst. 2022 verfolgten laut DFB 17.531 Fans im Stadion das DFB-Pokal-Finale der Frauen. 2023 waren es 44.808 bei den Frauen und 74.322 bei den Männern. Beide Stadien waren ausverkauft. Der DFB plant mit der „Strategie Frauen im Fußball FF27“ eine Verbesserung der Infrastruktur und der öffentlichen Wahrnehmung des Frauenfußballs in Deutschland. Unter anderem möchte der DFB auch die Talent- und Spitzenförderung optimieren und mehr Frauen in verantwortungsvollen Positionen einsetzen.

„Wir haben in einer größeren Studie zeigen können, dass es keine großen Unterschiede im taktischen Bereich zwischen Männer- und Frauenfußball gibt”

Internationaler Vergleich

Am Beispiel von Katar lässt sich beobachten, dass geförderter Frauenfußball ein Indiz für die Gleichberechtigung in allen Bereichen der Gesellschaft ist. Nach Angaben von Amnesty International sind Frauen in Katar an einen männlichen Vormund gebunden, was die Ausübung einer Sportart in der Öffentlichkeit für viele unmöglich macht. Die Frauennationalmannschaft von Katar spielte nach der WM-Vergabe an Katar 2011 ihr erstes offizielles Länderspiel. 2013 gelangt die Mannschaft mit Trainerin Monika Staab auf Platz 108 der FIFA Weltrangliste. 2014 verließ Staab Katar, die Förderungen wurden immer weniger, es wurden keine Länderspiele mehr gespielt. Die Weltrangliste hat Katar heute schon längst wieder vergessen.

Ganz anders sieht es in den USA aus. Die Spielerinnen erhalten seit 2022 einen Tarifvertrag und somit gleiche Bezahlung und WM-Boni wie ihre männlichen Kollegen. Diese mussten sie sich allerdings auch erst mit einer 2019 eingereichten Sammelklage gegen den Verband wegen Diskriminierung erkämpfen. Davon ist man in Deutschland noch weit entfernt. Für den Weltmeistertitel bekämen die Männer eine Prämie von jeweils 350.000 Euro, die Frauen jeweils nur 75.000 Euro.

Ist Frauenfußball ein Symbol der Gleichberechtigung?

Gleichberechtigung im Fußball ist häufig ein Indiz für die Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Allerdings ist Frauenfußball als das Symbol der Gleichberechtigung zu hoch gegriffen. Gleichberechtigung in einer Gesellschaft ist mit vielen weiteren Aspekten, wie beispielsweise kulturellen oder religiösen Hintergründen, verknüpft.

Trotzdem ist der steigende Einfluss und Erfolg des Frauenfußballs definitiv ein Meilenstein für die Gleichberechtigung von Frauen.